春になり暖かい日も増えてきました。屋外のビオトープで越冬させたメダカもそろそろ目覚め始める頃です。そこで今回は、ビオトープの冬支度を解除して、冬越ししたメダカの安否確認を行いました。合わせて、我が家のビオトープの冬支度方法や冬の間の飼育のポイントなどを紹介していきます。下記リンクにて動画も公開していますので興味がある方のご視聴をお願いします。

1.メダカの屋外ビオトープ飼育の勧め

メダカは比較的丈夫なお魚ですのでアクアリウム初心者にはおススメのお魚です。

金魚も同じくらい丈夫ですが、金魚は体が大きい分だけより多くの餌を食べて、より多くの糞をします。結果、十分なろ過能力を持った設備を導入しないと水質の悪化が早くなりますので、バクテリアなどに関するある程度の知識がないと長期的なメンテナンスは難しかったりします。(しっかりメンテナンスしないとコケ地獄の沼に陥りますw)

対して、メダカは体が小さいので食べる餌の量もわずかです。排出する糞の量も少ないので、長期飼育しても水質が悪化しにくいお魚と言えます。

また、小さな体で群れて泳ぐ姿はまさに”メダカの学校”です。胸ビレをピロピロと動かしながら泳ぐ姿には、見ているだけで癒されます。

私もそんな可愛いメダカの姿を常時眺めようと、最初は室内で飼育を始めましたが、室内で飼育していると弱っていく子たちが多く、抱卵率も上がりませんでした。

そこで試しに屋外で飼育したところ、抱卵率が上がり、弱っていたメダカも元気を取り戻しました。それ以来、私はメダカを室内で飼うのをやめ、屋外飼育してます。やはりメダカにとっては、お日様が健康に生きるために重要な要素であるようです。

なお、私のメダカの屋外飼育方法、及び繁殖方法などは、自作のろ過装置などの紹介を含めて下記の記事で紹介していますので、興味のある方は読んでみていただければと思いますが、メダカはやっぱり屋外で飼育するのが一番ですよ。

2.屋外飼育メダカの冬支度と越冬

日常の飼育ではほとんど手間のかからないメダカですが、越冬についてもそれほど手間はかかりません。低温には比較的強いので、例え水面が凍ってもメダカが泳ぐエリアが凍らなければ大丈夫ですし、冬の間はほとんど活動をせずに隠れてじっとしているので、餌もほとんど食べません。

よって、屋外で飼育するメダカは、冬の間は”放置”で大丈夫です。(室内飼育のメダカは水温によって対応が変わりますよ。念のため。)

ただし、注意点としては、冬眠前の熊などと同様で冬になる前にしっかり栄養を取らせてあげることと、冬の間に安心して身を隠すための”隠れ家”を準備してあげることが重要です。(我が家では、シーズン中に産卵床として使用していたホテイアオイを入れたままにして隠れ家にしてます。)その辺がしっかりできていれば、メダカは比較的簡単に越冬してくれると思います。

なお、飼育水は、ろ過などをせず、日光をたっぷり浴びて、珪藻類で緑色になった”グリーンウォーター”状態で越冬させるのがBESTです。

以前にグリーンウォーターで越冬させたことがありますが、その年の春のメダカは丸々太って元気いっぱいでした。冬の間も日中の動ける時間帯に水中の珪藻類などを捕食し湯続けて、健康な状態をキープ出来たんだと思います。

しかしながら、”グリーンウォーター”は見た目があまりよくないので、普段の飼育においては家族の賛同が得られません。我が家のビオトープには底床に赤玉土を使用した底面ろ過と、ドライろ過を併用設置しているので、バクテリアの作用により飼育水がグリーンウォーターになることはありませんが、冬の間はろ過装置を完全に停止させて放置するようにしています。飼育水は”緑色”にはなりませんが、それなりに珪藻類が繁殖した状態にはなっているはずです。

また、我が町八王子は東京都ですが、天気予報では”東京”とは別枠で予報してもらえる地域で、東京都心と比べて2~3℃くらい気温が低く、真冬の朝はかなり寒いです。

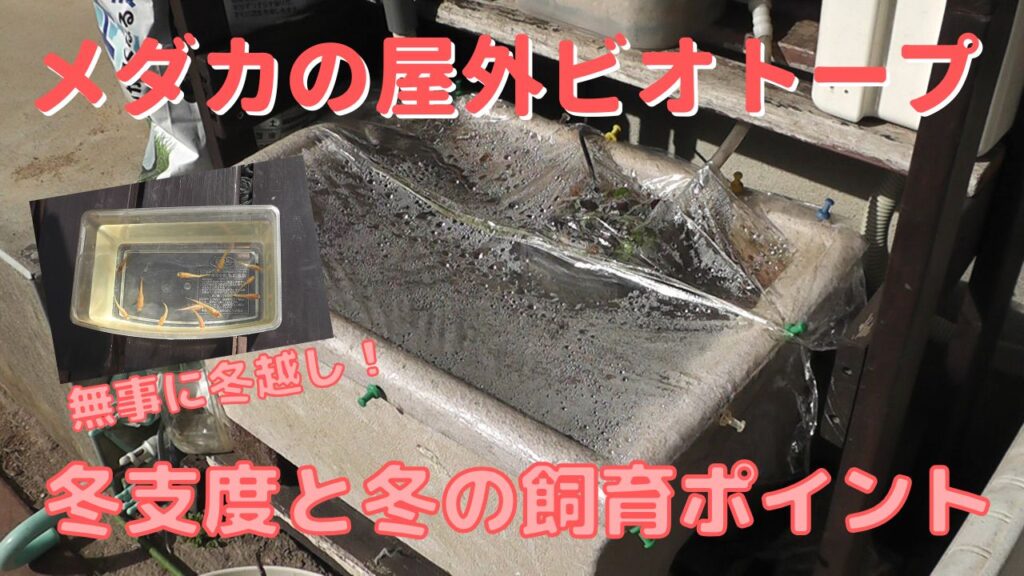

なので、毎年冬の間は、ビオトープにラップをかけて冬支度しています。結果、ラップの温室効果で、タナゴのビオトープが凍っていても、メダカのビオトープでは飼育水が凍ることはありません。

また、ラップをかけると言っても全周を密閉させるわけではないので、酸欠などの心配は不要です。(例え意図的に密着させたとて、どこからか空気が漏れますので、酸欠でお亡くなりになったりすることはないはずです。)

3.越冬したメダカの安否確認

さて、春になって随分と暖かくなってきましたので、越冬していたメダカたちの安否を確認していきましょう。

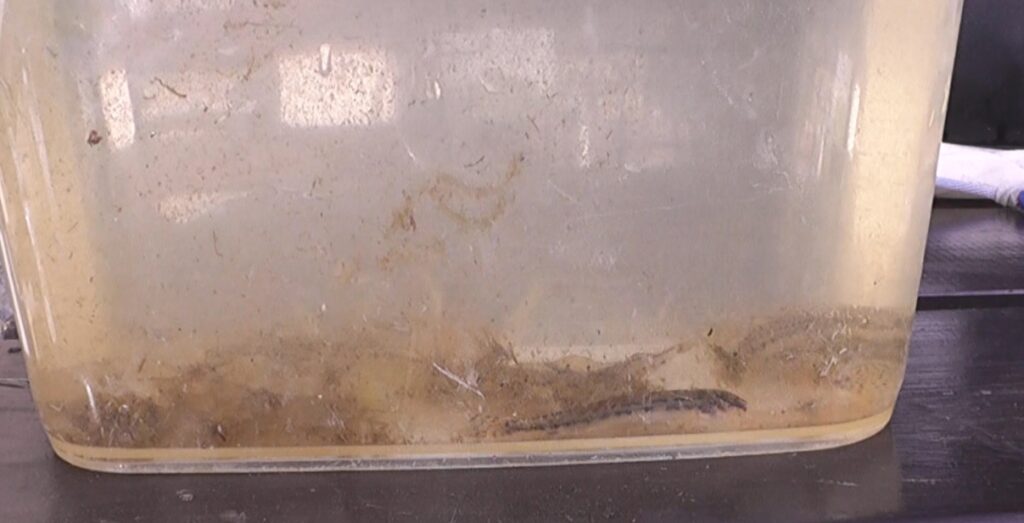

ラップを外した状態は写真のとおり。水が大分減っていて、底床の赤玉土には海苔状のコケがべったり張り付いています。

ホテイアオイも朽ち果てていて、かなり汚れた状態になっていますが、幸いなことにメダカさん達は元気いっぱい泳いでいるようです。(ラップ効果で水温が高いため、この日は特に活性が高いようでした)

ただ、これだけ水が減ってしまっているのは少々問題がありますので、定期的に足し水してあげた方がベターでしょうね。(来年はちゃんとやります。ごめん、メダカさん)

最終的に生存が確認できたメダカは11匹です。越冬前に何匹いたか?は確認できておりませんが、やせ細っている子もおらず、どの子も元気いっぱいでした。

また、ビオトープ内の状態は見た目としてあまりよくない状態だったので、このタイミングでビオトープ内をしっかりお掃除することにしました。

この季節のお掃除はメダカさん達には負担をかけさせてしまうことはわかっていますが、現状の飼育水を出来るだけキープしておき、補充する水が出来るだけ少なくなるよう配慮しました。(底床下のろ過スペースに溜まった沈殿物もすべて除去して綺麗にしました。)

4.新たなお仲間 -シマドジョウとヌマエビ

そして今回は、メダカの飼育環境をより良く整えてもらうべく、新たなお仲間を迎え入れました。写真のシマドジョウさんとヌマエビさん達です。

シマドジョウはアクアリウムショップでは結構なお値段(1匹¥500くらい?)で売られていますが、私はお店で購入したことはありません。近くの川でガサガサして連れ帰っています。(豊かな自然って有難いですね。)

ドジョウ類を入れておくと、食べ残した餌を食べてくれるだけでなく、底床に溜まったごみをかき回してろ過しやすくしてくれるのでとても助かります。(ただし、ドジョウなどの川魚は泳ぎが上手なので、飛び出し防止の対策をする必要があります。)

ヌマエビさん達も、食べ残した餌や発生したコケ類を食べてくれますので、ビオトープの外観を維持するためには重要な住人です。こちらも主にガサガサで入手するので、ショップで購入することはあまりありませんが、”ヤマトヌマエビ”は自然採取ができませんので、高いコケ除去能力を持つ”ヤマトヌマエビ”の力が必要な時だけはショップで購入しています。

なお、ヌマエビをガサガサしていると「何を取っているんですか?」と聞かれることがありますが、「エビです」と答えると大抵は「美味しいんですか?」と聞かれますww 川にはコケ類を食べてくれるヌマエビがたくさん生息していることを、知らない人が多いみたいです。

5.掃除後のビオトープにメダカさん達を放流

掃除後のビオトープに、キープしていた飼育水を投入し、足りない分を雨水タンクの水で補いました。

その状態のビオトープに先ほど救出したメダカさん達と、採取してきたシマドジョウさん達の容器を入れて、少しずつビオトープの水を足しながら水合わせしていきます。

十分な水合わせ(私の場合は概ね30分くらい)が出来たら、生き物たちをビオトープに放流して、本日の作業は終了です。

なお、前述のとおり、我が家のアクアリウムで使用している水は、自作の雨水タンクに溜めておいた雨水です。下記リンクにて、雨水タンクの自作方法を紹介していますので、興味があればご参考にしてみてください。

・メダカの生存確認と生体追加を終えた感想

冬の間はメダカさん達を文字通り”放置”しているのすが、「凍らなければ大丈夫」とわかっていても、春の安否確認はいつもドキドキしますw

幸いなことに、今年もメダカさん達が無事元気に生存できていることが確認できましたので、この子たちを日々鑑賞しつつ、繁殖などを楽しんでいきます。

また今回は、今年初のガサガサを実施して新しい生き物たちを連れ帰りました。そのような自然が残っているのは本当にありがたいことですが、私が通うその川は、本流にアユが生息していてシーズンはアユ釣り師で賑わいます。そして、その横にはいくつかの小さな分流があって、小さな生き物たちが生息していました(ギバチなどの希少種も生息していました。)

しかしながら、その分流が漁協?の手によって埋め立てられたりすることが多々あります。アユ釣り師の駐車場を確保するためだったりするのでしょうが…川を管理するのであれば、特定の魚だけを大事にするのではなく、川全体の生き物を大事にして欲しいと思う今日この頃です。(その他の貴重な生き物たちが可哀そうです。)

コメント