30cm水槽で1匹ずつ飼育していた2匹の金魚を、45cm水槽で一緒に飼育することになりました。金魚は餌をたくさん食べてたくさんのフンをするので、生体の密度を上げた場合は水質の悪化が懸念されます。そこで今回は、スチレンボードを使用した底面ろ過フィルターを自作して、ろ過能力の高い金魚水槽を立ち上げましたので、その作成方法などを紹介したいと思います。下記リンクにて動画も公開していますので、ご参考にしてみてください。

1.我が家の屋内水槽の状況

昨年末時点で、我が家のリビングに置かれていた水槽は下記でした。

- 60cm水槽:ニッポンバラタナゴ飼育

- 45cm水槽:ギバチ水槽

- 30cm水槽①:金魚水槽

- 30cm水槽②:金魚水槽

しかしながら、娘が”ガサガサ”で捕獲してから5年間、我が家で”ずーなま”の愛称で親しまれたギバチさんが、年明け早々にお亡くなりになりました。(長生きされて天寿を全うされました。)

その結果、45cm水槽の住人がいなくなってしまいましたので、今回は30cm水槽で1匹ずつ分けて飼育していた金魚さん達を45cm水槽で一緒に飼育する構成に変えていきたいと思います。

2.新金魚水槽はろ過能力重視

まずは、新金魚水槽の構成を検討します。2匹の金魚はともに琉金で大食漢です。たくさん餌を食べるということは、たくさんの糞をします。したがって、金魚水槽はろ過能力が重要になるはずなので、ろ過能力が出来るだけ大きくなるような構成にしたいと思います。

ろ過の方式としては、外部フィルター、外掛け式フィルター、底面ろ過フィルター、上部フィルター、投げ込み式フィルター、スポンジフィルターなどがありますが、どれを選択したらよいでしょうか?

個人的にろ過能力最大だと思っているのは「外部フィルター」です。ニッポンバラタナゴの60cm水槽では、下記の外部フィルター(ウェット式)と自作のドライ式外部フィルター(その下の写真)を併用しています。

しかしながら、外部フィルターはろ過能力が高いのですが、ウェット式、ドライ式どもに、ろ過槽を別設置する必要があります。(写真は、ニッポンバラタナゴ水槽の自作のドライろ過槽です。)

また、自作の水槽台はニッポンバラタナゴ水槽のろ過槽が、台の中に隠せるようDIYしてあるのですが、更に金魚水槽用のろ過槽を隠すスペースはありません。

従って今回は、設置スペースが最小になり、かつ、ろ過能力が高くなるような水槽を立ち上げなければいけません。そこで浮上してくるのは「底面ろ過フィルター」です。

底面ろ過フィルターは、底床をろ材とするろ過方式なので、特別なスペースを必要としません。フィルターとなる底床の面積を大きく取り、底床の量を増やせばろ過能力UPが見込めますし、底面ろ過フィルターは過去に何度か自作していますので、作り方もわかっています。

そこで今回は、メインろ過を「底面ろ過フィルター」に決定して構成を考えていきます。

次に、底面を通った水を吸い上げる部分をどうするか?ですが、水槽をリニューアルすることで使わなくなってしまったものを再利用していきます。検討した結果、今回は「外掛け式フィルター」を使用することにしました。

外掛け式フィルターはそれ単体でのろ過能力はあまり高くありませんが、水を吸いあげて、底面の水を吸い上げるだけであれば、ポンプとして十分機能してくれるでしょう。(この外掛け式フィルター内にろ材を入れれば、更なるろ過能力UPも見込めます。)

更に、底面ろ過フィルターとは独立したフィルターとして、エアーポンプ式の「スポンジフィルター」(既存品)を補助的な感じで再利用したいと思います。

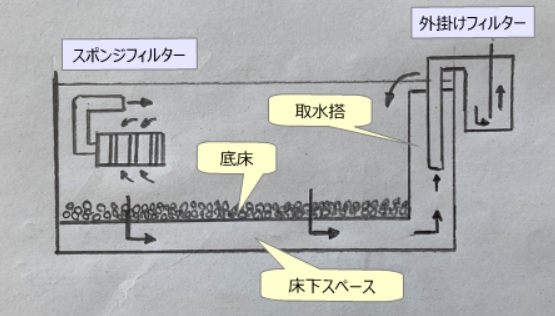

結果、今回立ち上げる水槽の構成は下記となります。(手書きのイメージ図も載せました)

- メインろ過:底面フィルター(自作)*ポンプには外掛け式フィルターを使用

- サブろ過:スポンジフィルター

なお、底床にはバクテリアの定着も期待できる「赤玉土」を使用していきます。

3.アクアリウムの自作で使用する材料

底面フィルターの自作(DIY)方法を紹介する前に、私がアクアリウムの自作で使用する材料を紹介します。

水槽内の構成物を自作する際に使用しているメイン材料は下記です。(今回の自作では床下スペースや取水搭を作成するのに使用します。)

5mm厚のスチレンボードです。加工しやすくて丈夫なので、この材料をカッターでカットし、それを接着して必要な構成物を作成しています。

このスチレンボードは、少し前まではダイソーさんでも販売されていたのですが、コロナ禍での価格高騰の影響があるのでしょうか?最近はダイソーさんでは見かけなくなってしまいました。よって、最近は専らホームセンターかネットで購入しています。(100円では買えなくなって残念です。。。)

アクアリウム用にスチレンボードを購入する際の注意点が1点。スチレンボードの中には表面に紙製のカラーシートが貼ってあるものがあります。カラーシート仕様のスチレンボードは見た目は綺麗ですが、アクアリウムで使用しているとシートがボロボロになって剥がれてしまうので、購入する際は、スチレンボード自体に色がついているもの(シートが貼られていないもの)を購入してください。

また、加工したスチレンボードの接着に使用するのは下記です。

防水性があるシリコン系接着剤です。水槽のガラスどうしを貼り合わせるのにも使用できるこちらの接着剤をコーキング用のガンに装着して使用します。

販売されているものは業務用で容量が多いものがほとんどなので、1度の工作では使い切れる量ではありませんが、使用後しっかり密閉して保存しておけば、ある程度は使い切ることが出来ます。

こちらのシリコンシーラントを購入する際にも1点注意点があります。シリコーンシーラントの中にはお風呂などでの使用に最適な”防カビ剤”が配合されているものがあります。その防カビ剤は生体に影響があると言われていますので、防カビ剤が配合されていないものを使用するようにしてください。

なお、防カビ剤が入っていないものでも、アクアリウムへの仕様は推奨されておりません。しばらく水を循環させて”あく抜き”すれば、経験上は生体への影響はないですが、その辺の部分は自己責任でお願いします。

4.底面ろ過フィルターの自作方法

それでは底面ろ過フィルターの自作方法を紹介します。

まずは底床を通過した飼育水が流れこむ「床下スペース」を作成します。

床下スペースの高さは、目詰まりしない程度の高さがあればよいですが、今回は床下スペースにも”ろ材”を仕込みますので、やや高めに設定しました。

床下スペースの高さと同じ幅で切り出したスチレンボードを四角く囲んで、床下スペースの四方の壁とします。なお、背面側と左右側はガラスに沿って固定し、前面側は水槽中心からやや前よりくらいなる設定しました。

そして、今回は床下スペースの天面、そして前面の2面から飼育水が流れ込む構造にしますので、その壁には適当な穴を開け、ネットを貼り付けます。(写真が完成した床下スペース前面の壁です)

開ける穴のサイズは十分な飼育水が入ってこれるよう出来るだけ大きめに開ける感じで、ネットはどんな感じで固定しても良いです。(私の場合は、ネットの周りにスチレンボードの端材を貼り付けて固定しています。)

なお、私が使用しているネットは100均で購入した網戸用のネットです。巻き癖がついていて使いにくいので、もっと使いやすい材料がないか?100均に行くたびに物色していますが、なかなかいいものが見つかりませんね。。。

床下スペースの四方の壁が作成出来たら、次は天面部分を作っていきますが…その上に底床や装飾用の石などを配置した時に天面のスチレンボードがたわんでしまわないよう、床下スペース内には天面の”支え”となるものを入れておく必要があります。

そこで、床下スペースの高さに切ったスチレンボードを床下スペース内に3枚配置しました。また、それが床下スペースの飼育水の流れを阻害しないよう、大きな切り欠きを入れておきました。(写真を参照ください)

なお、床下スペース用に使用しているスチレンボードが黒くないのは、ギバチ水槽で使用していた材料を再利用しているからです。ギバチ水槽を作成する際、誤ってカラーシート付きのスチレンボードを購入してしまったため、シートを”たわし”で剥がして使用しました。結果、材料色(白)が露出した白っぽいスチレンボードになってしまったという訳です。

今回は外観に出ない部分なので、そのまま使用しても問題はないですが、スチレンボードを購入する際には注意してください。

さて、少し話が逸れましたが、以上で床下スペースの土台が完了しました。続いて、床下スペースの天面を作成していきます。

天面は強度的に1枚でつながったものにした方が良いので、新しいスチレンボードを使用しました。サイズは床下スペースの面積と同じです。(写真が作成中の天面です)

また、天面の材料にも飼育水の流入口となる穴を開けますが、構造的に天面からの流入がメインとなりますので、出来るだけ大きめの穴を開けました。

なお、飼育水を汲み上げる取水搭を設置する箇所(写真奥側)については、後ほど現物合わせで穴を開けますので、この段階では穴を開けていません。

飼育水の流入口の穴が開いたら、すべての穴にネットを張って固定します。今回は下写真のように、1枚のネットを天面全体に貼り付けました。

天面となる部材が完成したら床下スペースの土台に乗せて出来を確認します。(写真のとおり、サイズはピッタリです)

なお、今回は設置後のメンテナンス性を考慮して、天面は土台に接着せずに土台上に置くだけとしました。よって、上に何も乗っていない状態では天面がプカプカ浮いてしまいますが、水槽としてセッティングする際には、装飾となる石などを配置しますので、問題ないでしょう。

続いて、飼育水を汲み上げる”取水搭”となる部分を作成します。取水搭の四方の壁となる材料を切り出して、筒状に組み立てます。

取水搭の筒が出来たら床下スペースの上に仮置きし、外掛け式フィルターとの位置関係を確認します。結果は写真のとおりで、構造的な問題はなさそうです。

ただ、写真を見ていただいてわかる通り、取水搭の上面が開放状態ですと外掛けフィルターから出てきた水が取水搭に流れ込んでしまうことが分かりました。

よって、取水搭の上面には蓋をして、外掛けフィルターのパイプのみが通る穴を開けて接着していきます。

続いて、床下スペースから取水搭へ水が流れるように、天面の取水搭取り付け面に穴を開けます。(写真のように、天面に取水搭を仮置きし、現物合わせで穴を開けました。)なお、この部分に開ける穴には、ネットの貼り付けは不要です。

天面に取水搭用の穴を開けたら、天面と取水搭を接着して、底面フィルターは完成です。

ただし、シリコンシーラントは乾ききる前に水で濡らしてしまうと接着が剥がれてしまいますので、少なくとも1日以上は放置して完全に乾燥させてから、水槽内に水を入れるようにしてください。(時間に余裕があるようなら、1週間くらい放置して、翌週にセッティングするくらいがよいですね)

5.底面ろ過水槽のセッティング

接着剤が完全に乾いてしっかり固定出来ていることが確認出来たら、水槽内をセッティングしていきます。

まずは、写真のように床下スペースにろ材を仕込みます。

使用したろ材はカミハタのリングボールです。一般的なリング状のろ材よりも目詰まりしなさそうなのでこちらを投入してみました。(下記に商品リンクを貼っておきます)

更に取水搭の真下にあたる写真右のエリアには水質安定用に細かく砕いた貝殻をネットに入れて投入しました。(貝殻などを入れると飼育水のPhが安定します)

床下スペースにろ材を仕込んだら、作成した”天面”で蓋をして、その上に底床となる赤玉土を投入していきます。

使用する赤玉土はそのまま入れても大丈夫だと思いますが、一応、事前に軽く洗ってから投入した方がよいです。ただ、基本的には土なので洗った水が透明になることはありませんので、本当に表面を軽くすすいで、表面の汚れを落とす程度で良いと思います。

赤玉土の準備出来たら、水草や石など配置しながら、赤玉土を入れていきます。

なお、今回、金魚水槽用に用意した水草は大食漢の金魚たちにも食べられることがないアヌビアスナナです。

底床や水草などを配置する際には、まず石や水草の配置を決めて仮置きし、その間に赤玉土を入れていく感じにすると水草の根もしっかり埋め込めて上手く仕上がります。

なお、今回のろ過システムは「底面ろ過フィルター」なので、「床下スペース」の天面がしっかり隠れるくらい赤玉土を入れていく必要がありますが、そのために必要な赤玉土は写真のとおりで…明らかに天面の位置が高すぎましたねww

最終的には水槽の1/3くらいが赤玉土で埋まってしまう設定となりましたが、ろ過能力重視ということで良しとしましょうw

底床や水草などが全てセッティング出来たら、水槽を室内の水槽台まで運んで水を注入していきます。

水が注入出来たら、外掛け式フィルターを稼働させてろ過を開始させます。そして、更にスポンジフィルターを取り付けて、飼育水を循環させます。

なお、立ち上げ当初の飼育水の状態は写真のとおりで、白にごりがなかなかなくならないですが、ろ過を続ければいずれピカピカになります。(ピカピカになった様子は後述します)

また、私が購入したスポンジフィルターは、パイプ内からエア出る部分がすぐに目詰まりしてエアーが出なくなってしまうので、パイプの上面にドリルで穴を開けて、チューブをパイプ内に直接入れる仕様にカスタマイズしました。(パイプ内のチューブから直接エアが出るような構成になっています)

すべてがセッティング出来たら、バクテリアが定着して生体が飼育できる環境になるまで、2つのろ過装置を稼働させた状態で2週間ほど放置します。(シリコンシーラントのあく抜きも兼ねています。)

6.底面ろ過フィルター付き金魚水槽の完成

水槽の立ち上げから2週間後、ついに金魚たちを投入しました。2週間で水もピカピカになっています。(下写真を参照してください)

これで、今までの30cmよりは広く泳ぎまわることが出来ると思いますので、金魚たちにも気に入ってもらえると良いですね。(実はここ最近、赤い金魚の元気がないよう見えたので、これをきっかけに元気を取り戻してくれると嬉しいです。)

今回作成した底面ろ過フィルターの耐久性(目詰まりせずにいつまで稼働できるか?)はこれからの確認になりますが、メンテナンスしやすいように床下スペースの天面は固定しない仕様にしてありますので、何か問題が発生したら適宜改善していきます。(何かあればこちらの記事に追記します)

コメント