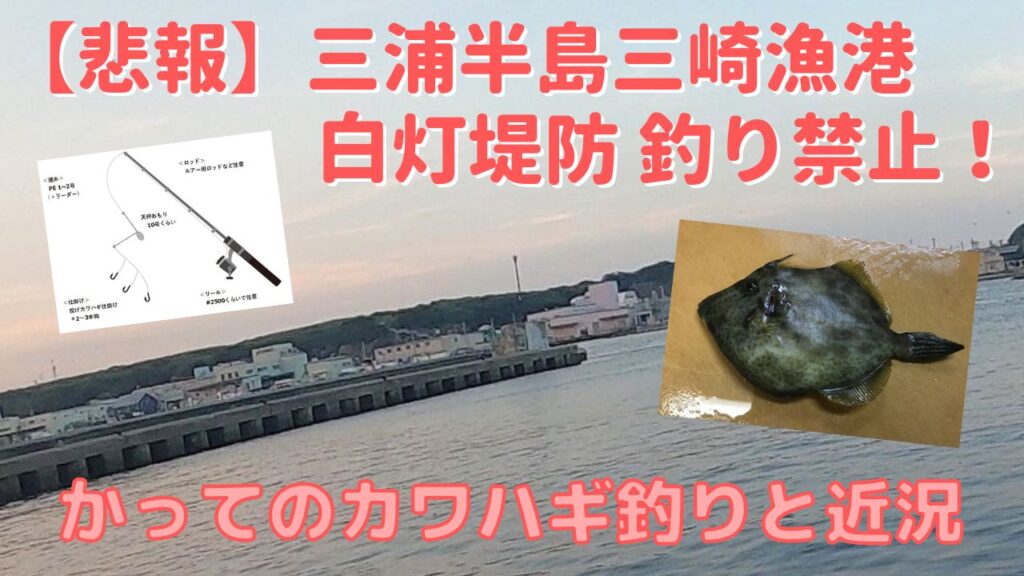

私が今までの海釣りで一番多く通った三浦半島南端の三崎漁港。観光的にはマグロで有名ですが、久しぶりに訪れると、カワハギ釣りの超有望な釣りポイントであった白灯堤防への立ち入りが禁止になっていました。そこで今回は、今更になりますが、かっての三崎港の白灯堤防におけるカワハギの釣り方をまとめるとともに、最新(2022年9月)の白灯堤防周辺での釣果を報告していきます。

1.マグロで有名な三浦半島南端の三崎漁港

三浦半島の南端に位置する漁港が三崎港(三崎漁港)です。その南側には城ケ島が鎮座していて、それが天然の防波堤的な役割をしてくれるので、外海が荒れても比較的影響が少ない超巨大な漁港になっています。(空から見たら、もはや要塞です)

また、近年は西側の湾口に巨大な防波堤が作られたので、外海の影響は更に受けなくなっています。(その影響で湾内の釣り場の状況は良くない方向に変わったような気もしますが、その辺は地域住民の方々の生活が優先なので仕方がないかもしれませんね。)

なお、観光的にはマグロが有名な漁港ですので、遠方からマグロを求めてやってくる観光客も多く見られます。

ただ、最寄りの駅からはバスで行く必要がありますし、漁港に向かう道も1本しかないので、交通の面ではとても不便な漁港です。

水揚げされるマグロも近海で取れたマグロではなく、遠洋漁業による冷凍マグロが水揚げされるだけなので、ぶっちゃけ鮮度や味が他の地域より優れているということもないと思います。(もちろん美味しいですが、築地や豊洲などと変わらないはずです。)

更に、お値段も観光客をターゲットしていて、かなり高い印象なので、個人的に観光地としての魅力は感じませんね。(思いっきり私見ですが、他の漁港の朝どれのお魚が出てくるような食堂に行った方が、コスパも良くて満足できると思いますw)

2.釣りの有望ポイントが多数存在する三崎港

観光地として有名な三崎港ですが、三浦半島の最南端に位置する巨大な港ということで、釣りの有望ポイントがたくさん存在しています。

以前に公開した下記リンクの記事では、その時点(コロナ禍)での釣り場の状況を報告しましたが、超低温冷凍庫前、白灯堤防、花暮岸壁、北条湾、製氷所前と数多くの釣りポイントが存在します。

車が横付け出来る(出来た)釣りポイントもあるので、休日となると子供連れも含めたたくさんの釣り人が訪れる場所です。

3.コロナ禍における三崎港の釣りポイント状況

2項にリンクを貼った過去記事では、2021年6月時点のコロナ禍での各釣りポイントの状況を報告しましたが、コロナによる死亡者数が落ちついたことで「釣り禁止」は解かれていたものの、感染者数がまだまだ多かったため、釣りをするための制限が多数存在していました。

一番の制限は、港内への車の侵入(横付け)が出来なくなった場所が増えたことです。入口に写真のようなバリケードが作られ、釣り人の車の侵入ができなくなっていました。(写真は”花暮岸壁”のバリケードです。)

車が侵入(横付け)できることが確認できたのは、”超低温冷凍庫前”だけでしたが、そこにも、「一般の方は侵入禁止」と書かれていますので、暗黙の了解でなんとか許してくれている感じになっていました。

車を横付けできるというのは、釣り人にとって非常にありがたいのですが、コロナで釣り人に集まって欲しくないという地元住民、および漁港関係者さんのお気持ちは理解できます。よって、コロナ禍でのこの措置は仕方がありませんので、我々釣り人はコロナが落ち着くのを待ちました。

4.アフターコロナの三崎港の釣りポイント状況

2022年9月、コロナも随分と落ち着いて、コロナ前の生活が戻りつつあります。そろそろ三崎港の規制も緩和され、カワハギの肝もパンパンになって来ただろうと、勇んで三崎港に釣りに出かけました。

まずは前回の釣行(2021年6月)で1尾の貴重なカワハギ(写真)を釣ることが出来た”花暮岸壁”を確認しますが…未だにバリケードが設置されたままです。(岸壁に車が侵入できません。)

「コロナ禍で釣り人に集まって欲しくないのでバリケードを設置した!」ここまではロジック的に納得できたのですが…この感じは、もう永遠にバリケードを撤去するつもりがない感じがします。

これでは「石油の価格が上がったので一時的に値上げしますね!」といって小売価格を値上げし、石油の価格が落ち着いても価格を元に戻さない”便乗値上げ”と同じで、コロナに便乗した措置ではないでしょうか?

田舎の漁港では、今でも皆さん普通に車横付けで釣りをされています。マナーが悪い釣り人がいるのは事実ですが、それはホントに一握りです。そんなに釣り人全体を毛嫌いしなくても良いと思いますよね。。。

ゴミなどの処理が問題なのであれば、沼津の漁港のように、駐車料金などとしてお金を支払っても構いませんし、そんな前向きな措置は考えられないのでしょうか?

続いて、私の大好きな釣りポイント”白灯堤防”に向かいます。かなり奥まった場所に位置するポイントなので「立ち入り禁止」が多数存在した2021年6月には、遠目でその場所を眺めただけでしたが、2022年現在はどんな状態になっているでしょうか?

期待に胸を膨らませて久しぶりに”白灯堤防”に到着した私は愕然としました。堤防の入り口にフェンスが設置され、立ち入りすらできなくなっています。これで、またお気に入りの釣りポイントが1つ消失です。こちらもコロナを契機とした便乗措置であれば、”白灯堤防”を愛する私としては納得がいかないですね。(表向きは堤防の老朽化とのことですが…)

5.三崎港白灯堤防でのカワハギの釣り方

今回、立ち入り禁止になったことが判明したこの三崎港の白灯堤防には、カワハギが釣りたくて足しげく通いました。その他の魚種の魚影も濃くいろいろな魚を釣ることができました。ある時には1投目から30cmオーバーの真鯛が釣れたことすらあります。(恐らく、養殖場からの脱走兵ですが。)

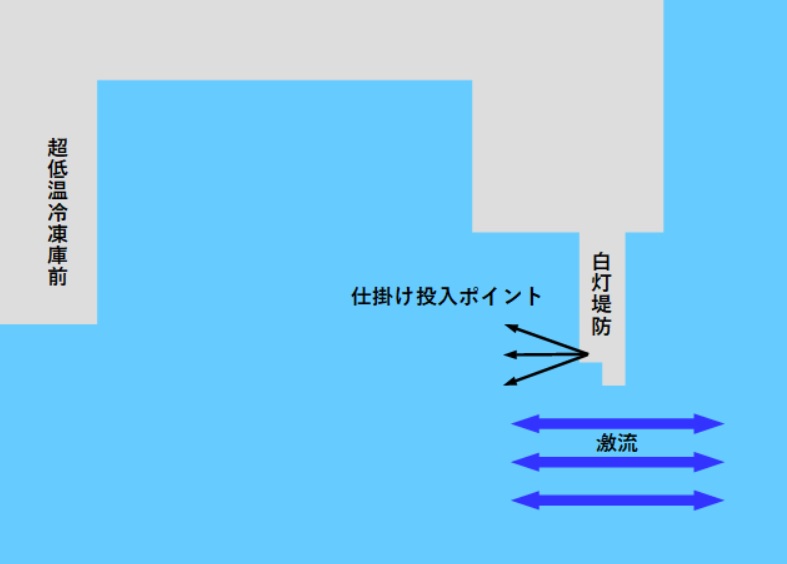

5.1 三崎港白灯堤防のカワハギ爆釣ポイント

この白灯堤防は他の場所よりも南側に突き出ているので、対岸の城ケ島側と距離が近くなっています。そのため、堤防の南側は潮が利きすぎて工夫をしないと釣りになりません。(川のように流れるので、おもりが面白いくらい流されます。)

私がいつもカワハギを狙っていたポイントは、潮流の影響が少しなくなる堤防先端から少し内側に入った西側のエリアになります。(投入ポイントは図を参照ください)

潮流が利き過ぎないぎりぎりくらいを狙って仕掛けを投入すると、立派なカワハギ君が釣れてくれることが多かったです。(敢えて潮が利きにくい若潮や小潮などを狙って釣行していました。)

5.2 三崎港白灯堤防でのカワハギ仕掛け

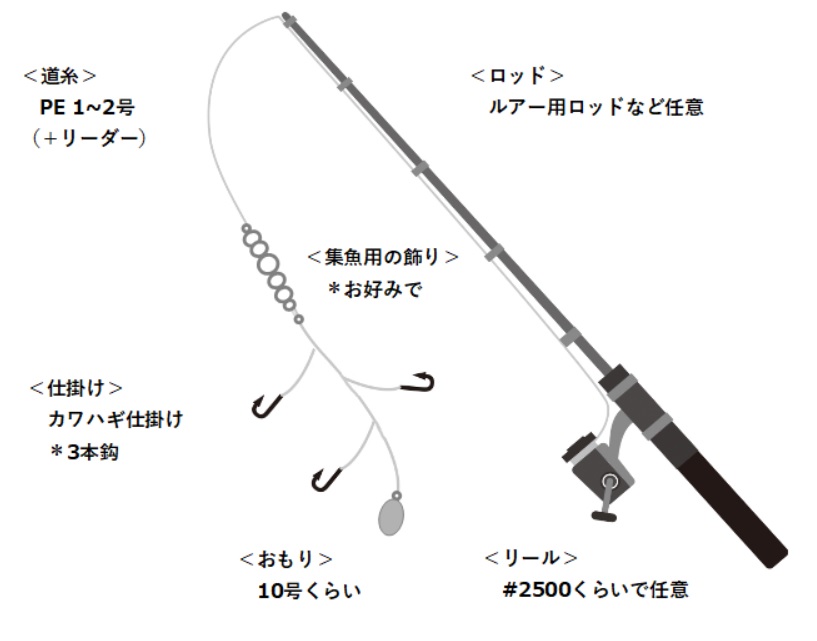

おかっぱり(堤防から)での投げカワハギ釣りでは、仕掛けは”胴付き仕掛け”が基本になります。根が多少ある場所を好むカワハギを誘って仕掛けを動かしながら釣っていくので、根掛かりを防ぐという意味でも有利です。

また、カワハギのアタリをしっかり取りたい(感じたい)のであれば、道糸をPEにした胴付き仕掛け1択です。お好みで集魚用の飾りなんかをつけるとなお良いですね。(私はビーズで自作しています。)

しかしながら、この白灯堤防でのカワハギ釣りでは、胴付き仕掛けを使用しても、全くアタリを感じずに餌が取られていくことが多発します。

仕掛けを投入し着底したことを確認したら糸ふけを取りますが、その時点ですぐに仕掛けを回収しても、すべての餌がなくなっているという状態です。初めての方はかなり戸惑うと思います。

海中の状態を確認したわけではないですが、恐らくは相当の数のカワハギとキタマクラがそのポイントに定着していて、着底直後に餌を食べつくしてしまうのだと思われます。

実際、仕掛けが着水した後すぐにベイル(ベール)を倒して、道糸にテンションを張った状態(=糸ふけが出ない状態)で仕掛けを着底させると、着底すると同時にアタリを感じられるようになります。そして、その着底後すぐのアタリを取りながら、常に餌を動かし続けることで、カワハギを針掛かりさせるのです。

しかしながら、これがなかなか針掛かりしません。糸にテンションが掛かると違和感を感じて、餌を少しずつ突っつくだけで食い込まないので、アタリが頻繁でも、なかなか針掛かりしないのです。

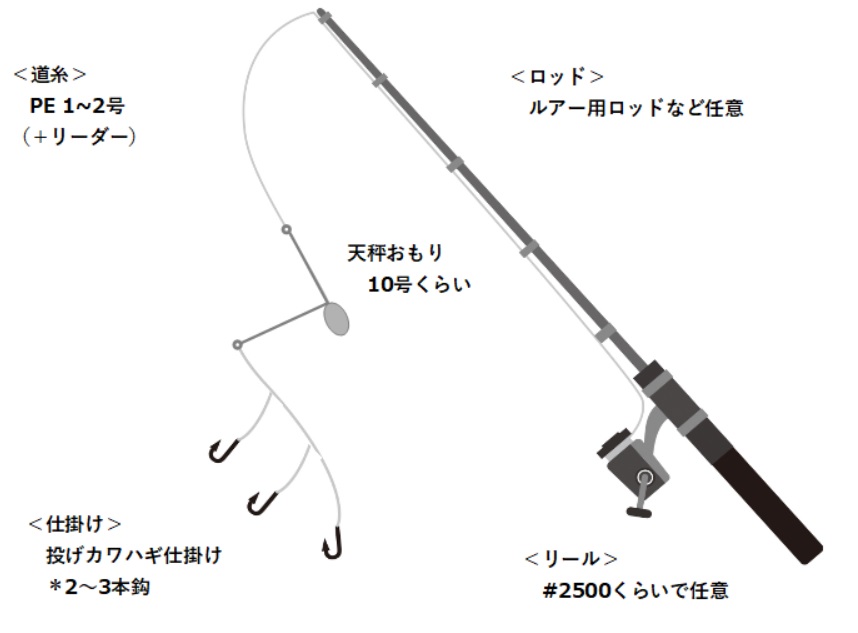

そこで活躍するのが、図のような吹き流し仕掛けです。吹き流し仕掛けは根掛かりしやすいので、少し根があるところを狙うカワハギ釣りではあまり使用されませんが、根掛かりが少ない場所であれば、吹き流し仕掛けの方が圧倒的に針掛かりしやすいです。

この白灯堤防では、ある程度の距離(20m~30m程)を投げれば根掛かりする確率はかなり下がりますので、この吹き流し仕掛けが使用できます。(根掛かりしないわけではありません。)

カワハギが食ってくるタイミングは、特におもりが着底した直後で、餌がまだ底にはつかないくらいのタイミングです。(餌がふわふわ浮いて漂っている状態です。)

胴付き仕掛けの時と同様に、着水後にベイルを倒してテンションを掛けた状態で仕掛けを着底させて、全神経でアタリを待ちます。もし、最初の着底で針掛かりしなければ、すぐに竿をあおっておもりを一旦浮かし、また着底させるという動作を繰り返して、カワハギが食らいつくのを待ちます。

3本針なら餌は3個付けられるので、針掛かりさせるチャンスは3回です。

5.3 三崎港白灯堤防でのカワハギの餌

カワハギ釣りでは、主にアサリのむき身などが使用されます。

アサリの肝がカワハギの大好物なのでアサリを餌にするとカワハギのアタリはたくさん取れます。

しかしながら、アサリの肝を食らいに来たカワハギを引っかける感じで釣る船釣りとは異なり、堤防からのカワハギ釣りでは、餌を食いこませてあげることを重要視した方が釣果が伸びます。

よって、食い込みが良いアオイソメやイワイソメなどの虫エサを使用した方が釣果が伸びると思います。(私見です。)虫エサの中でも、よりアタリが多くなるのはイワイソメですが、お値段が高価なので、私はアオイソメのみで挑むことが多いです。

また、カワハギ釣りでは餌持ちが重要です。

アオイソメは食い込みはいいのですが餌持ちが悪いです。対して、イワイソメは集魚力があって餌持ちもよく、餌としては最強なのですが…とくかく高いw

そこで、私の場合はアオイソメを塩で締めて、少し硬くした状態で使用しています。(俗にいう塩イソメですね。)締める塩梅が少々難しいのですが、うまく締まれば餌持ちも良い最強餌になります。

活性が高いときは、パワーイソメなどの人口イソメでも釣ることが出来ます。ただ、餌持ちという面では最強ですが、少しでも活性が落ちると見切られますので、使用のタイミングをしっかり見極める必要があります。

以上の釣り方を確立してからは、毎回カワハギを”つ抜け”することが出来るようになりました。(小さいカワハギは食べてもあまり美味しくないのでリリースしますけど。)

一日中忙しい釣りにはなりますが、非常に楽しくて大好きな釣りでしたね。(既に過去形。。。)

6.最近の三崎港白灯堤防周辺の釣果

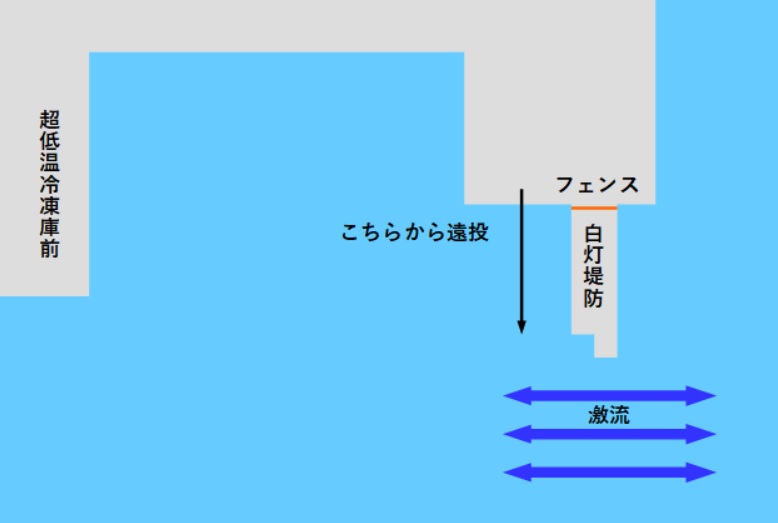

今回は、2022年9月のとある日に、久しぶりに大好きな白灯堤防を訪れましたが…前述のとおり、堤防の入り口にはフェンスが設置され、お気に入りの釣り場は完全終了していました。

しかしながら、堤防に立ち入りできないのであれば、以前のポイントに仕掛けが投入できる遠投仕掛けで対抗してみます!

投げ用の竿とリールに25号のおもりをつけて堤防根元側から遠投して釣ってみることにしました。

当日の釣り場への到着は6時ごろ。カワハギは夜の間は眠っている魚なので、朝一番の反応は悪いです。釣れ出すのは、体感的には7時過ぎくらいになってからでしょうか。

よって、朝一番は他の魚種狙いで生きたアオイソメを1本掛けして投入です。

その1投目で釣れてきたのは…なんとキジハタの幼魚でした。この場所でキジハタが釣れたことがなかったのでびっくりですが、大きくなって再び釣れてくれるよう、すぐにリリースです。

その後は明るくなるにつれて餌があっという間に取られる状況になるはずなのですが…餌がなくならずに帰ってくることがあり、何やら今までと感じが違います。

キタマクラがかなりの頻度で釣れてくるところを見ると、カワハギが釣れてくれてもおかしくない状況ではあるのですが…カワハギっぽいあたりがありません。

しまいには、今まであまり釣れてきたことがないクサフグが連れ出しました。(当然、鈎はどんどんなくなっていきます。)

もはや、お気に入りの堤防に入れないだけではなく、底の環境も変わってしまったのでしょうか?その後もカワハギ君が釣れることはなく、今回はお持ち帰りなしで終了です。

・今後の投げカワハギ釣りについて

大好きだった三崎港の白灯堤防が立ち入り禁止となり、私の秋の恒例行事が1つなくなりました。有給取ってひたすら仕掛けを投げ続ける、あの忙しいカワハギ釣りが好きだったのになぁ。。。

今後は新たなカワハギ釣りのホームグラウンドを探さないといけません。次の候補は同じ三崎港の”花暮岸壁”あたりになるでしょうが、釣り場が広いのでポイントとなる場所をこれから探す必要がありますし、大型の船が停泊していると釣り場が限られる釣り場なのでどうしたものか。。。

あと神奈川県でカワハギが狙える場所は江の島ですが、根掛かりが半端ない場所なので、かなりストレスフルな釣りになります。

沼津まで足を延ばせば、カワハギが釣れる場所があるのはわかっているのですが、ちょっと遠いですし、同様に千葉も遠いなぁ。であれば、独身時代に何度か行った真鶴半島を開拓しようか?結構、悩ましい問題ですね。三崎港の白灯堤防がワンチャン復活してくれると一番うれしいのだけれど。。。

とにかく、白灯堤防よ。今までありがとう。また会う日まで!

コメント