春を迎え、お庭のメダカも産卵行動を開始しました。我が家のニッポンバラタナゴも待望の繁殖シーズン到来です。そこで今回は、ニッポンバラタナゴの繁殖用に産卵床となるドブガイを投入しました。我が家でのドブガイ飼育方法などを含めて紹介しますので、皆様のご参考になれば幸いです。

1.我が家のニッポンバラタナゴ

我が家の本格的なタナゴ飼育は田舎で釣れたヤリタナゴの飼育から始まりました。最初は室内水槽で飼っていましたが、ヤリタナゴは口が大きく、タナゴの中では獰猛と言える部類なのでしょう。ヌマエビを攻撃してしまうので、ヌマエビが全く仕事をしなくなりました。(大きめのヤマトヌマエビでもダメでした。)

そこで、ヤリタナゴには屋外に新設したビオトープにお引っ越しいただくこととして、室内水槽ではヌマエビとも共存できそうな、もっと小型のタナゴを飼うことにしました。

選択肢としてはタイリクバラタナゴでもよかったのですが、前年にヤリタナゴの繁殖には既に成功していたので、次はより貴重なものを繁殖させたいという思いで、熱帯魚屋さんで見つけたニッポンバラタナゴを購入して飼育することになりました。

最初に5匹を購入し、初年度に繁殖出来たのは5匹です。ちょっと微妙な結果に終わってしまいましたが、2年目となる今年は去年の教訓を生かして、より多くの新しい命を生み出せるよう、頑張りたいと思います。

2.タナゴ繁殖(産卵)用二枚貝の選定

昨年、ニッポンバラタナゴの産卵床として使用したのは、大型の二枚貝”ドブガイ”です。

ドブガイはかの有名なCharmさんでネット購入して使用しましたが、着荷した貝の状態はおおむね良好でした。(死着はありませんでした。)もちろん、シーズン途中で☆になる貝もいましたが、シーズン通して活躍してくれました。

ただし、6匹購入して、内3匹は大きな個体でしたが、残りの3匹は小さめの個体でした。小さな個体は全身が砂に潜ってしまい、繁殖にはほとんど寄与していなかったと思いますので、今後は投入の仕方を工夫しないといけないです。

そこで今年は、店頭で出来るだけ大きなものを厳選して購入していきたいと思いますが、店頭で買う場合に必要なことは「出来るだけ活きのよい個体を購入すること」です。

例えば、店頭に1~2匹しか残ってない場合は、活きのよい個体が売れてしまった「売れ残り」になりますので、私は購入しないようにしてます。

店頭在庫は豊富な場合は、問屋さんから入荷したばかりのタイミングだと思われますので、ほぼすべての個体の活きが良いです。個体の大きさも選ぶことができるので、可能な限りそのようなタイミングを狙って購入しています。

なお、ネット情報で「カワシンジュガイが最高だよ!」って聞いて購入したこともありますが、残念ながら我が家の飼育環境では長期飼育できませんでした。(その子が弱っていただけかもしれませんが。。。)*カワシンジュガイは2022年に保護種にしてされて取引が制限されました

また、イシガイについても、我が家ではドブガイの小さい個体同様、砂に完全に潜ってしまって繁殖にほとんど寄与出来ませんでしたので、今年は繁殖用の貝を”大きめのドブガイ”に限定してトライしていきます。

3.ドブガイの購入と水槽への投入

私が生体を購入しているのは車で30分ほどの熱帯魚屋さんです。2週間ほど前の訪問ではドブガイが入荷していなかったのですが、今回は大量に入荷していました。(恐らく入荷したばかりです。)取り急ぎ、ニッポンバラタナゴ水槽用とヤリタナゴ ビオトープ用に2匹のドブガイを購入して帰宅しました。

帰宅後、水合わせをして飼育水槽へ投入です。貝を投入した後の3日くらいは、飼育環境に適用できるか?ドキドキしますね。

経験上、ドブガイですぐに☆になった個体は少ないですが、カワシンジュガイなどは投入後2-3日でお☆様になっています。

ただ、今回は2匹とも、配置している石や植えている水草を蹴散らすくらい元気なようですw

タナゴたちも、冬の間は物陰に隠れてエサやり以外は姿を見せませんでしたが、ドブガイの投入で、オスのドブガイ争いが勃発し始めました。それと同時に、メスは産卵管が伸びてきました。(上写真参照)

今年は比較的暖かいので、近日中に産卵行動が始まると思います。

4.我が家のドブガイ飼育

タナゴの産卵行動が確認出来たら、あとはドブガイさん達をいかに快適に存命させるか?が繁殖成功のカギになります。

我が家では、繁殖用の貝が生息する場所には川砂を敷いています。川砂にある程度深く潜らせることで、他の生体からのストレスが軽減されて、長期飼育できるようになると思うからです。(もちろん、酸欠や水質悪化には十分に注意する前提です。)

しかしながら、昨年の繁殖数が伸びなかったのは、この川砂が原因だったとも考えています。川砂に深く潜ってしまうことで、タナゴが上手に産卵できなかったのではないかと思うんです。

小さな貝が繁殖に寄与しなかったのも、ほぼ全身が砂の中に隠れてしまっていたのが原因と考えています。(入出水口が見えているだけの状態でした。)ヤリタナゴなどはそれでも産卵できたはずなのですが…ニッポンバラタナゴはその辺が不器用なのかもしれないですね。

ですので、今年は去年に比べて砂の厚みを減らし、大きめのドブガイに限定して投入することで、ドブガイの体が常に1/3くらいは出るような環境でトライしていきます。結果として長期飼育できるドブガイが減ってしまうかもしれませんが、その辺も含めて確認していきます。

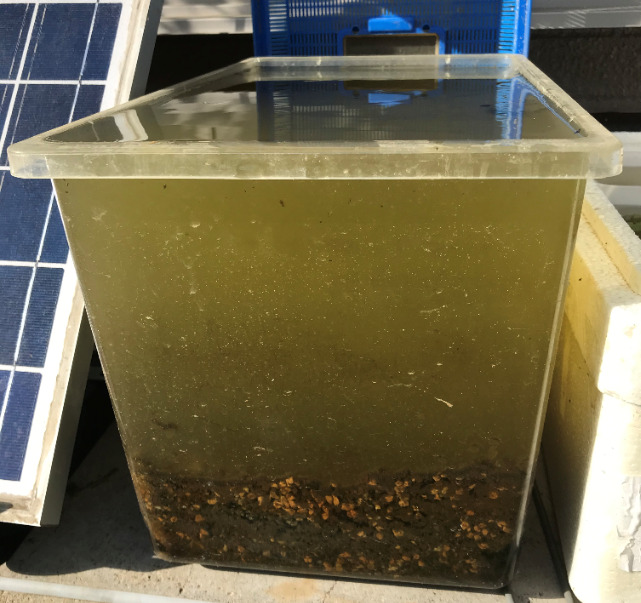

また、ドブガイの生態ははっきりわかっていないといわれていますので、餌として投入するものも「豆乳」をはじめとして人それぞれです。我が家では屋外でグリーンウォーター(写真)を作って、それをスポイトで定期的に与えています。

なお、タナゴの飼育水槽で、産卵床としてのお仕事をする3週間ほどは、その環境で(餌なしで)なんとか耐えてもらい、お仕事終了後に稚魚育成用の水槽に異動してもらって、そこでグリーンウォーターを与えるというプロセスです。

実際にグリーンウォーターにどれほどの効果があるか?はわかりませんが、投与後にはドブガイから緑色の嘔吐物が出てきますので、少なくとも一旦体内に取り込んでいるのは間違いなさそうです。(嘔吐物を出して苦しんでいるようにも見えますがww)

・ドブガイ投入後1週間後の状況

ドブガイを投入して1週間。ついにニッポンバラタナゴの産卵行動を確認しました。出水管ではないところに管を入れているようにも見えましたが…まあ、結果は3週間後に出るでしょう。

タナゴの繁殖は何といって産卵床の貝を死なせないこと!これに尽きます。(死んでしまった貝の中から、小さな稚魚の死骸を見つけたときはとても悲しい気持ちになります。)

また、当然ですが産卵床として飼育されているドブガイにも命がありますので、その辺を肝に銘じてどちらも大切に飼育していきたいです。

コメント