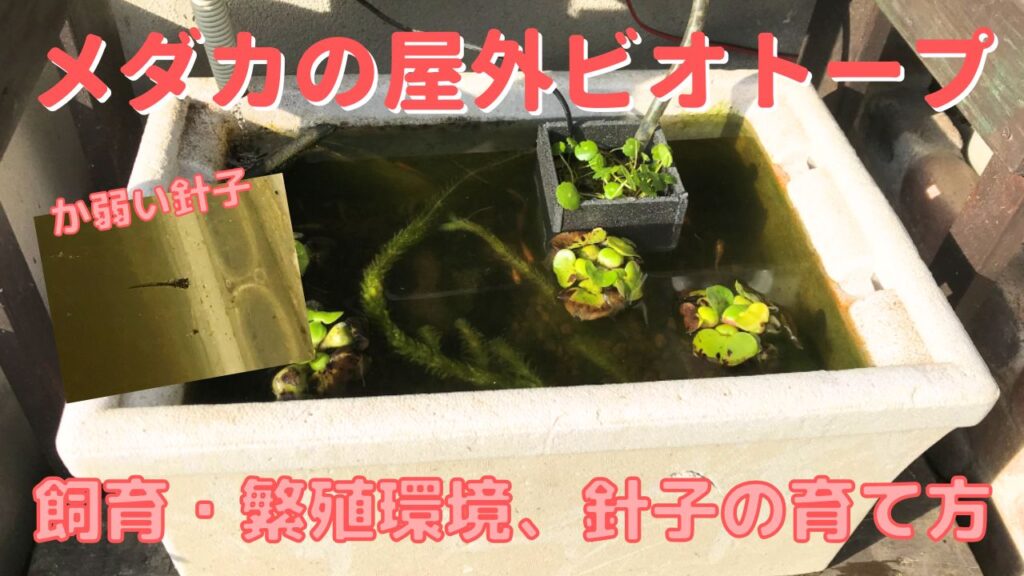

随分と春めいて来ました。生き物たちも繁殖行動を開始する季節となり、我が家のメダカ水槽でもメダカの稚魚である”針子”が誕生しています。今回は我が家のメダカの屋外ビオトープ飼育方法、繁殖環境、及び針子の育て方を紹介します。稚魚育成用ビオトープの構造や採卵の様子などは、下記リンクの動画でもご紹介していますでの、合わせてご参考にしてみてください。

1.メダカ飼育用の屋外ビオトープ

私が最初に飼ったメダカは金魚鉢的な小さな球形水槽で室内飼育していました。卵を産ませて子供たちにメダカの成長を見せたかったのですが…飼育方法が良くなっかったのか?一向に抱卵する気配がありませんでした。ネットで調べるとメダカは日光を浴びさせて飼育した方がいい!ということなので、お庭にビオトープを設置して飼育を始めました。

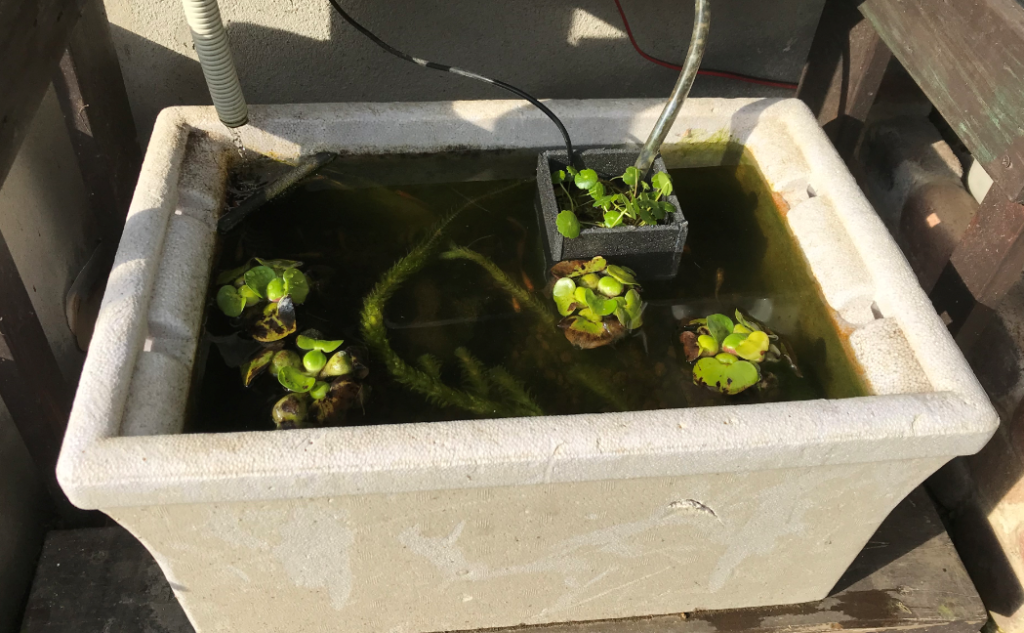

今、メダカのビオトープを新規に作成するなら、トロ船などの大きな容器を用意しますが、メダカを買い始めた当時は、まだまだメダカ飼育初心者でしたので、ビオトープ用容器は市販の発泡スチロール製の容器(写真)を購入しています。今考えるとやはりサイズが少し小さいですが、3年目に突入した今もそれを使い続けています。

設置場所は軒下なので、雨によって水があふれる心配はほとんどありませんが、万が一あふれた場合は、その水が両側面に開けられた”穴”から抜ける構造になっています。横殴りとなるような激しい雨が降った場合は、あふれた水と一緒にメダカが排出されるリスクがあるので、ウールマットで穴を塞いで、あふれた水だけが排出されるよう対策しています。

なお、ネットで購入できる発泡スチロールの容器は下記です。(水量が13Lでは少々心もとないですね)

メダカ用ビオトープ設置1年目は、タナゴ繁殖用二枚貝(ドブガイ)の休養用の水槽を兼ねていたので、ドブガイが潜れるように川砂を厚めに敷いて、エアレーションやろ過なしで飼育していました。

結果、ビオトープはグリーンウォーター化しドブガイを休ませるという役目は十二分に果たしてくれました(ドブガイが越冬出来ました)が、メダカを優雅に”鑑賞”出来るような飼育環境ではありませんでした。ただ、グリーンウォーター化はメダカにとっても良い環境だったようで、越冬後のメダカは丸々と太って元気いっぱいでしたけど。

飼育2年目には、タナゴの稚魚用水槽を新たに立ち上げたので、ドブガイにはタナゴ稚魚水槽の方で休養してもらうことにして、メダカ専用となったビオトープには底面ろ過とドライろ過システムを追加しました。具体的な構成は後述しますが、3年目の今も、その構成で飼育を続けていてメダカたちもすこぶる元気なので、新システムはネライ通りに稼働できていると思っています。

2.メダカ飼育用の餌とグリーンウォーターの添加

メダカ用の餌には市販の粒上の餌を使用しています。こだわりは特にありません。ただし、出来るだけ食べ残しがなくなるように水面に浮いている時間が長いものを選ぶようにしています。

また、ろ過システム追加で水がクリアになり、メダカのかわいい姿を鑑賞できるようになりましたが、メダカ的には前年までのグリーンウォーター飼育の方がよかったような気がします。

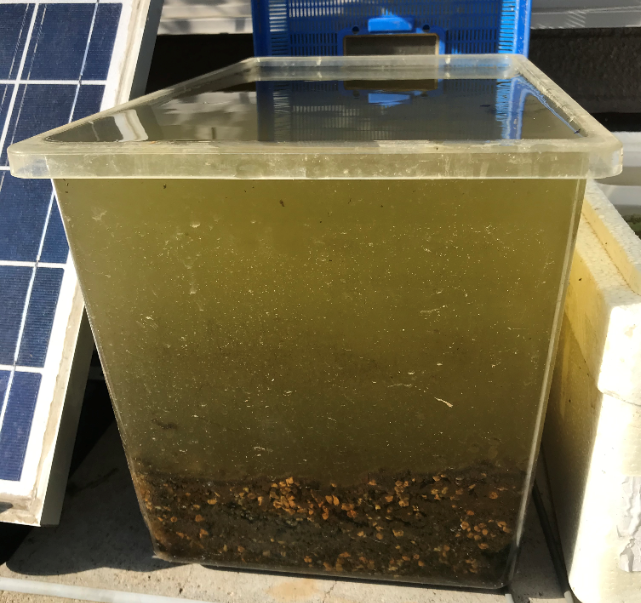

そこで、別容器で作成していたドブガイ用グリーンウォーター(写真)をメダカ用ビオトープにも定期的に足し水して育てています。

足し水時には、メダカたちが給餌した時のように活発に動き出しますので、何らかの微生物を捕食して喜んでくれてるんじゃないかなーと自己満足してます。また、たまにボウフラや赤虫も混じるので、動物性の餌やりにもなっています。

3.ビオトープの赤玉土底床、及び底面ろ過システム

ビオトープの底床に関しては、現在はドブガイを休養させる必要がなくなったので、川砂をやめて大きめの赤玉土を使用しています。赤玉土はバクテリアの住処になりますので、個人的には投入するだけでも多少の生物ろ過効果があると思っていますが、さらに底床をスルーする水流を作って、底面ろ過が行える構成としました。

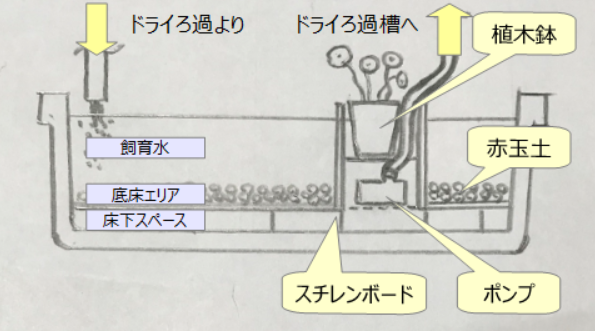

底面ろ過の構成はイラストのとおりです。(手書きですいません)

作成方法は、まず底面にスチレンボードの土台を作って「底床(赤玉土)エリア」が高床となるような「床下スペース」を確保します。

そして「底床エリア」と「床下スペース」の境界はスチレンボードで仕切り、ところどころに穴を開けて、穴を通して水がスムーズに通過できる状態にします。

更に「床下スペース」とダイレクトにつながり、かつ飼育水とは隔離された”ポンプ設置スペース”を作成し、「床下スペース」からの水が、ポンプ側に流れる構造にします。

”ポンプ設置スペース”は、スチレンボードで四方を囲んで作成しますが、ボードの高さが水面より上にならないと、四方を囲んでもスペースが隔離できないので寸法をよく確認しながら作成します。(完成後に水を入れて「あれ?」ってならないよう注意が必要です。)

最後にポンプの上に目隠しを兼ねた蓋をして、植木鉢などが置ける構造として完成です。

水を入れてポンプを稼働させると、”ポンプ設置スペース”内の水がドライろ過槽(後述)へ汲みあげられていきます。汲みあげられたる水は「床下スペース」からポンプへ流れてくることになるので、「飼育水 ⇒ 底床エリア ⇒ 床下スペース ⇒ ポンプエリア」という水流を作り出し、赤玉土による底面ろ過が行われるという仕組みですね。

ちなみに、アクアリウムで工作を行う際にはスチレンボードが大活躍します。加工が容易で強度もあるため、私のアクアリウムにはなくてはならない材料です。(100均のダイソーさんにも売ってますので、是非探してみてください。)

ちなみに私が愛用しているのは、5mm厚の黒(下記参照)です。

表面にカラーシート(紙)が貼り付けられいるものも売られていますが、それだと水中使用では次第に紙が剥がれてきてしまうので、必ず表面にカラーシートが貼られて”いない”ものを購入します。(同じダイソー系列店でも”カラーシート付”しか販売してない店もありますので、カラーシートなしを見つけたときには”即買い”です。)

また、スチレンボードなどの接着になくてはならないのが、シリコーンシーラント(下記)です。スチレンボード同士の貼り付けなどすべての接着作業に使用出来る防水性がある接着剤です。

ガラスやアクリル板を接着して水槽をDIYすることもできますので、使用範囲は広いですが、容量が大きくて使いにくいのが難点です。

また、シリコーンシーラントを使用する際には、下記のようなコーキングガンも必要ですので、合わせて1つ持っておくと良いでしょう。

なお、シリコンシーラントは浴室などに使用される防カビ材配合のものも販売されていますが、防カビ剤は生体に悪影響があるようなので、アクアリウム用には必ず”防カビ剤が配合されていない”ものを購入する必要があります。

基本的には防カビ剤が入っていなければ、どの製品でも問題なく使用できると思っていますが、防カビ剤が入っていなくても「飼育水槽には使用しないでください」と書かれている製品が多いので、その辺は自己責任でご判断をお願いします。(水槽に使用できると明記された製品もあります。)

4.ビオトープ用ドライろ過システム

前述のビオトープ用ポンプで吸い上げられた水は自作のドライろ過槽へ送られます。

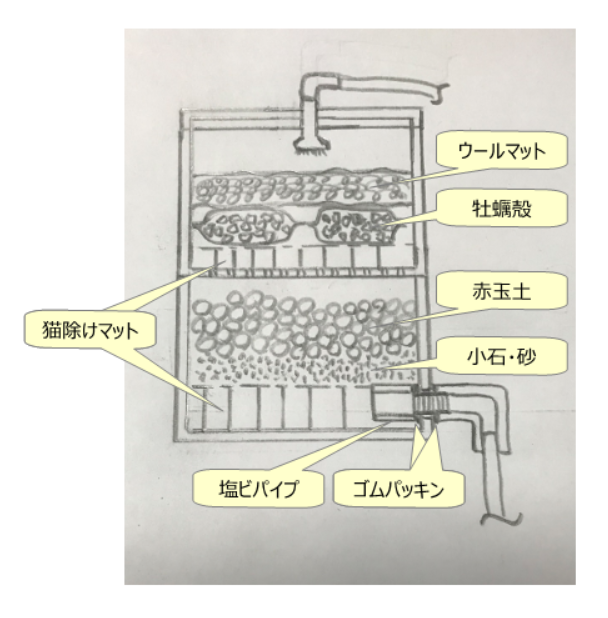

設置しているドライろ過槽の構成は図のとおりで、ケースには100均のプラスチック容器を使用し、2つを重ねて2層構造としています。(図が手書きですいませんw)

1層目(上側)には蓋つきの容器を使用して蓋に穴を開け、汲みあげた水の流入口としました。また、底面にはドリルでたくさんの穴を開けておき、ウールマット槽 ⇒ 牡蠣殻槽 を通過した飼育水が、シャワー状に2層目に降り注ぐ構成です。なお、ウールマットは物理ろ過、牡蠣殻は水質(ph)安定を目的として投入してます。

2層目には、バクテリアの定着を目的とした赤玉土槽、最終ろ過用の小石・砂槽を設置しました。出水口にはねじ山付きの塩ビパイプセットを使用し、内側と外側にゴムパッキンを配置して水漏れを防止しています。

また、各層の底部には100均で販売されている猫除けマットを設置し、”貯水エリア”を確保して出口の目詰まりを防止しています。ろ材が高床式になればよいので、入手しやすい材料を工夫して使用しています。

なお、ポンプの電源は、以前に下記リンクの記事で紹介したソーラーパネルで発電してバッテリーに蓄電した電源を使用しています。使用する電源が5Vなので30cm程度の揚程でも能力的にギリギリですが、泳ぎの得意でないメダカたちにはこの流量で丁度良いかもしれません。

追記:2025年現在は、ソーラー発電をやめて屋外に配線した家庭用交流100Vを直流12Vに変換して使用しています。(下記リンクの記事をご参照ください)

ドライろ過が完了した飼育水は、ろ過槽出水口の塩ビパイプを経由して重力でビオトープに戻っていきます。ビオトープまでのホース先端を水面よりちょっと上にすることで、水の落ち込みによるエアレーション効果を持たせてます。(こちらにはいずれ滝化したいと思ってます。)

5.メダカの産卵床(ホテイアオイ)と採卵

ビオトープの産卵床にはホテイアオイを使用していますが、今年はヒメホテイアオイと書かれた少し小型のものがホームセンターで売られていたのでそちらを投入して活用中です。

定期的にホテイアオイの根に産み付けられている卵を見つけて採卵し、後述の稚魚育成用ビオトープに移動させています。

なお、メダカの卵にはしっかり受精されていて孵化する受精卵と、受精が不十分な無精卵が存在しますが、無精卵を放置するとカビが発生し、受精卵にも悪影響があります。

そこで、採卵の際に卵を指で強めにしごき、無精卵を取り除きます。受精卵は外殻がしっかりしているので、指で多少しごいたくらいでは壊れません(ただし、孵化直前の卵は弱い可能性があります)が、無精卵はしごけば潰れてしまうので、結果的に丈夫な受精卵だけを取り出せるわけです。

また、定期的に底床に溜まったゴミをスポイトで吸い取って掃除しますが、その際に産卵時に落ちてしまった卵がないか?もチェックします。探してみると意外とたくさんの卵が落ちていますので、忘れずにレスキューするようにしています。

産卵期のメダカは次々と産卵しますので、最盛期には3日に1回くらいのペースで採卵します。

6.稚魚育成用ビオトープ:針子の隔離

メダカに限らず、多くの魚種では生まれたての稚魚は死亡率が高いです。親魚が飼育されている水槽で孵化した稚魚は親魚たちに食べられてしまうことは珍しいことではありませんので、メダカ飼育では産卵された卵は稚魚育成専用水槽に移動して隔離した方がよいです。

我が家では専用の写真のようなビオトープを設置して採卵した卵を移植し、少しでも稚魚の生存率が上がるようにしています。

水槽には田舎から野菜が送られたときに使用されていた発泡スチロールを使用してます。(蓋もあるので”いざっ”というときに便利です。)

底床には少量の赤玉土を入れています。赤玉土がない方がグリーンウォーター化が促進されますが、稚魚槽は掃除ができないので、少しでもバクテリアが住み着けば…という意図で入れています。

浮草にはアマゾンフロッグピットを入れていて日よけとし、増え過ぎたら間引いています。

また、稚魚育成ビオトープは、針子エリアと稚魚エリアに分けていて、採取した卵は「針子エリア」に浮かばせている「卵エリア」の浮草の根に着床させます。(通常「卵エリア」は「針子エリア」に浮かんでいるのですが、今は繁殖シーズンが始まったばかりで、針子を食べてしまう稚魚がいないので、写真では一時的に「稚魚エリア」に「卵エリア」が浮かんでいます。)

なお、「卵エリア」には浅めのタッパーを使用し、角を一か所切り欠いて孵化した針子が「卵エリア」から外に出れるようにしています。

「卵エリア」から「針子エリア」へ出た針子は、そこでしばらく成長させて大きめの稚魚に食べられない大きさになったら「稚魚エリア」に移動させます。(捕まえるのが大変ですが…)

更に、「稚魚エリア」で成魚と同居できるまで成長したら、稚魚水槽は卒業です。(捕まえるのが難しいので、シーズン終了までそのままにする個体も多いですけどw)

稚魚の餌には店で買える一番小さな極小(粉末)タイプの餌を与えていますが、針子の餌はグリーンウォーター化した飼育水内の微生物を想定しています。なので、飼育水が少しでもグリーンウォーター化するように、底床の赤玉土は最小限とし、ろ過システムも稼働させていません。

この状態で飼育水の水質悪化などは発生せず、多少の足し水と、別容器で作成したグリーンウォーターの追加で稚魚も問題なく生育していますので、育て方としては間違っていないと判断しています。

・右近次的メダカの飼育について:感想

今回はメダカの飼育環境と針子の育成環境を紹介しました。

最初は室内飼育でメダカを横から鑑賞していましたが、やはりメダカは上から鑑賞した方が愛嬌があって可愛いですよね。浮上してきて餌をついばむ姿に日々癒されています。

ちなみに今の私の推しメダカはブチ柄の「ブチコ」(♀)です。(写真参照)

今まで購入したのは、普通のヒメダカと楊貴妃のみのはずですが、ヒメダカとして購入してきた数匹が数日後になぜかクロメダカ化しました。それらをごちゃ混ぜで飼育させた結果、いろいろな柄のメダカが誕生しています。

ブチコは恐らく、クロメダカ化した個体の遺伝子が入っているのだと思いますが、たくさん卵を産んでもらって、ブチ柄の子が増えたらいいなと願っています。

また最近は、朝一で餌やりした時におびえた感じでなかなか姿を現さないことが増えました。鳥の糞が落ちていることがあるので、鳥がいたずらをしに来ているかもしれませんので、対策をしたいと思ってます。

コメント