私が投げカワハギ釣りに使用しているリール ”ダイワ 09レガリス” が、負荷をかけた時に逆回転するようになってしまいました。着底した仕掛けを底から跳ね上げたい時に、リールが逆回転してしまうのは、投げカワハギ釣りでは致命的です。そこで今回は、DIYでリールをばらし、構造を確認して修理してみました。レガリス程度のリールであれば構造はとても単純でした。下記リンクにて動画も公開しておりますので、皆様のメンテナンスのご参考になれば嬉しいです。

1.投げカワハギ用リール:ダイワ 09レガリス

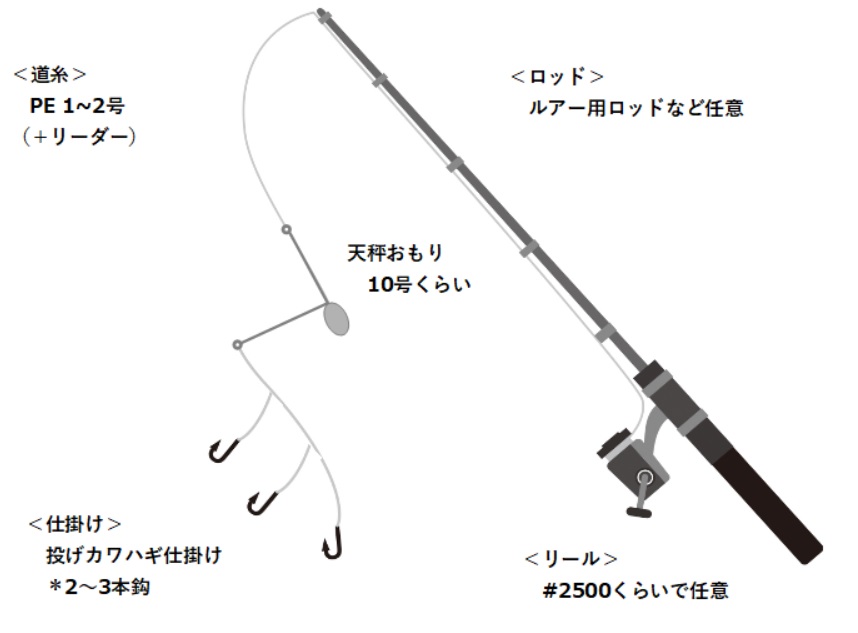

過去に公開した下記リンクの記事などで堤防からの投げカワハギ釣りを紹介していますが、カワハギ釣りでは”エサ取り名人”と呼ばれるカワハギのアタリを見逃さないPEラインを使用することが重要になります。

私が持っているリール(投げ釣り専用除く)の中でPEラインを巻いているのは、シマノの”08バイオマスター”(写真)と、ダイワの”09レガリス”です。(しばらく新しい道具を購入していませんが、改めて調べると’08モデルと’09モデルとは…どんどん歳をとるわけだ。)

シマノの”08バイオマスター”にはPE0.8号を巻いていて、エギングなどに使用しています。’08年モデルという古いモデルになりますが、大事に使用しているので外観もそこそこ綺麗で、状態もとても良いです。(一度、置き竿にセットしていた時に、ブダイに海へ引き込まれましたが、ブラクリ仕掛けで奇跡的に救出出来ましたw)

ダイワの”09レガリス”(下写真)にはPE2号を巻いています。安価なモデルということもあり、手荒にガシガシ使用しているので、大切に使用している08バイオマスターと比較すると、外観含めた劣化は激しいです。

釣行頻度が多いカワハギ釣りにも、PE0.8号を巻いた”08バイオマスター”を使用したいところですが…多少根があるポイントで釣る投げカワハギ釣りには、根掛かりがつきものです。根掛かりでPEが高切れするリスクを考えると、強度が高めのPEを使った方がよいので、私の投げカワハギでは、PE2号を巻いている”09レガリス”を使用しています。

レガリスは、キャスティング八王子店がオープンした2013年に、オープンセールでかなり安くなっていたものを購入したと記憶しています。実売1万円未満のエントリーモデルですが、外観に赤があしらわれていて見た目もそこそこ良く、ロッドのメジャークラフト クロステージとともに、私の投げカワハギ釣りの相棒になっています。

2.ダイワ レガリスのリールが逆回転する

投げカワハギ釣りでは、仕掛けを着底させて、ただ待っているだけでは、クサフグなどの他の魚に餌をとられてしまう可能性が高くなります。

餌取り名人であるカワハギには、餌が浮いている状態の違和感の小さい餌を食べさせた方が、カワハギのアタリが増え、餌の食い込みも良くなりますので、図のような吹き流し仕掛けを定期的に浮かせて釣る方法が、投げカワハギ釣りのベスト釣法だと思っています。(私見ですw)

よって、私の投げカワハギ釣りでは、おもりが着底したら、竿を煽っておもりを跳ね上がらせ、餌を浮かせる頻度が高くなります。

その際、瞬間的にリールには大きな負荷がかかるのですが、最近、その負荷でリールが逆回転するようになりました。おもりの跳ね上げ時に毎回発生するわけではないですが、繊細なアタリを取りたいカワハギ釣りでは致命的です。

インターネットで調べてみると、ダイワのエントリーモデルでは、同じような「リールの逆回転問題」を抱えている方が多くいらっしゃいました。そして、それは中の機構を清掃するだけで状態が改善できるということです。

DIYで改善できるのであれば、これにトライしないという選択肢はありません。次回のカワハギ釣りに向けて、構造を確認してDIYで修理していきます。

3.ダイワ レガリスのスプール部分を分解する

まずは逆回転問題が発生している、ダイワ レガリスのスプール部分を分解して構造を確認していきます。

まずはドラグノブを外してスプールを取ります。ここまでは、スプールの交換などで普通に行う作業ですね。

スプールを外すと軸にワッシャーなどの部品が嵌っていますので、それらを上から順番に外していきます。一番上に嵌っているのは樹脂ワッシャーになりますが、軸に対して結構きつめに入っていますので、ワッシャーを破壊しないよう注意しながら抜いていきます。

なお、抜いた部品は組み付けるときに順番がわからなくならないよう、抜いた順番に並べておくのがいいですね。(構造がわからないものを分解する時の基本になります。)

さらに、分解前の写真をしっかり撮っておくとよいです。(困った時に見比べましょう)

軸に挿入されていた部品がすべて取り外せたら、スプールの台座を固定しているナットが見えてきます。そのナットを除去して台座を外していくのですが、使用中にそのナットが緩まないよう、すぐ横にネジが配置されていますので、ナットを外す前に横のネジから取り外します。

なお、ナット横のネジはナットが緩むのを防止しているだけなので、その他に固定しているものはありません。恐らくは、過去にナットが緩んで発生した市場障害があって、例えナットが緩んでも、それ以上ナットが回らないよう追加されたものなのだと思います。(締め付けた時のナットの位置によって、回り止めネジの位置が変えられるよう、4か所に穴が開いています。もう一つの穴の意味は不明。)

ネジを外すとナットが回せるようになりますので、メガネレンチなどを使用してナットを緩めて外していきます。(座面に段差がありますので、メガネレンチを使用するのがベストだと思います。)

ナットが外せれば、スプールの台座が丸ごと取り外せるようになります。

なお、ネジで止まっている部分が他にもあるかと思い、側面のネジなども何本か外してしまいましたが、台座部分の固定には関係ありませんでした。(ナットを外せば分解できます)

4.ダイワ レガリスの逆回転防止機構を確認する

リールとして回転する部分一式(スプールの台座)を取り外すと写真のような状態になります。

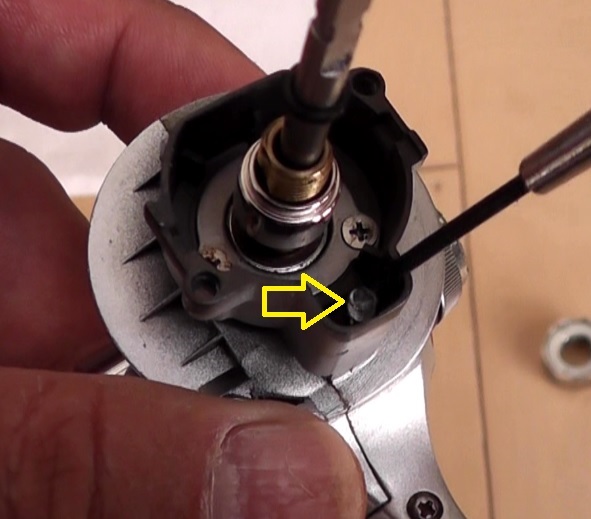

リールの逆回転を防止する機構は、写真で見える2本のネジで固定されている金属プレートの下に入っているようなので、そのネジを外して中を確認していきます。

なお、金属プレートを固定してしているネジは、ネジ頭の溝が小さいので、精密ドライバーを使用した方が良いですが、結構強いトルクで締め付けられているので、ネジ頭の溝を破損させないよう注意して外していきます。

また、この状態の軸には、リールの回転とともに上下する黒い樹脂部品が嵌っています。用途は軸のグリースが抜けていくのを防止しているのだと推測しますが、小さい部品なので、落としてなくさないよう注意してください。

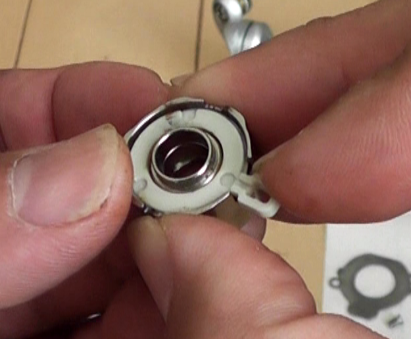

金属プレートを外すと、筒状の樹脂の中にいくつかのパーツが入っていて、その上に環状のプレートで蓋がされています。(環状のプレートとは、写真内で左右に出っ張りを持つ「-○-」の形をしたパーツです。)

この環状のプレートは筒状の樹脂の溝に嵌められているだけなので、まずは環状のプレートを外して、その下の中身を確認していきます。

筒状の樹脂の中には、軸にぴったりはまって軸と一緒に回転する筒状の金属パーツと、その周りを覆うリング状のパーツが入っています。それらを取り外して構造を確認します。

リング状のパーツの外観は写真のとおりで、金属の枠の中に、リング状の樹脂パーツが入っていて、更にそのリング状の樹脂パーツには輪っか状の突起が付いているという形状ですね。

また、樹脂パーツの内側には、ロール状の金属パーツが少しだけ顔を出していて、輪っか状の突起を反時計回り方向に動かすとロールの出っ張り量がちょっとだけ増える構造になっています。

逆に時計回り方向に動かすと、ロール状のパーツが凹んで出っ張り量が小さくなるという構造になっていますので、この部品が逆回転防止の役割を担う部品になっていそうな感じがしますね。

リングの中に、軸と一緒に回転する筒状の金属パーツを入れてみると写真のような感じになります。

この状態で、輪っか状の突起を時計回り方向(写真の位置)に寄せると、先ほどリングの内側に見えていたロールが凹んだ状態になりますので、中に嵌めた金属パーツはどちら側にも自由に回転出来ます。(ロールが接触していないので、ロールの影響を受けません)

そして、輪っか部分を半時計周り方向に寄せると、先ほどのロールが出っ張った状態になりますので、ロールが金属パーツにブレーキを掛けて、自由には回転できなくなるようです。

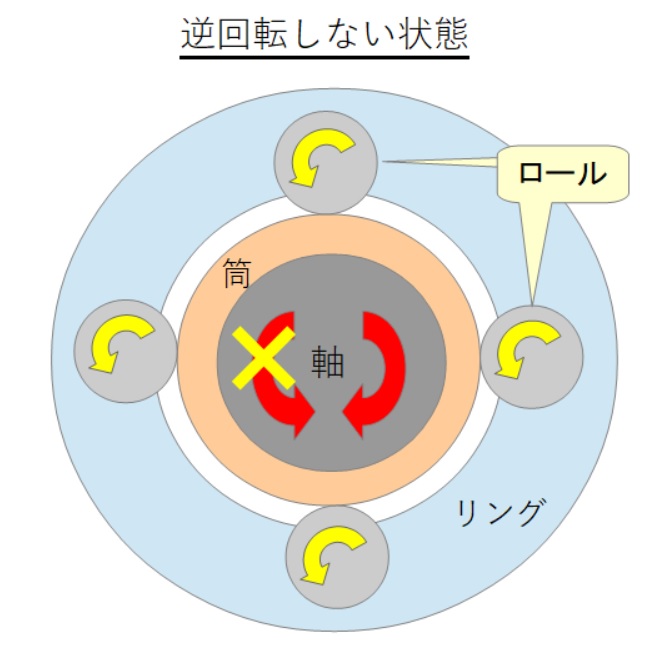

組み立てた状態で、正回転時にこのブレーキがかからないのはなぜか?については、はっきりとはわかりませんが、恐らくは図のような原理になっているのでしょう。

リングの内側で軸にブレーキを掛ける”ロール”が1方向にしか回らない構造になっていて、ロールが接触している状態では、逆回転時にのみにブレーキがかかる構造になっているのではないかと。(あくまで推測ですが、ロールが1方向にしか回らないと仮定すると辻褄があいます。)

いずれにしても、この部分がリールを逆回転させないための機構になっているようです。こういうのを設計するのは、アイデアがいろいろ出せて楽しそうですね。

人生をやり直せるとして、ダイワやシマノに就職して設計者として働けたら、楽しい会社生活が遅れたのかもしれませんw(エンドユーザーには、かなりお高い値段で売ることが出来るので、製造コストも気にする必要もなさそうですし)

5.ダイワ レガリスで逆回転が発生する原因

このクラスのダイワ製リールで逆回転が発生してしまう原因は、前述のブレーキ機構を担うリング内に、他の可動部の潤滑油が入り込み、本来、ブレーキを掛けるはずのロール表面が滑ってしまうことが原因のようです。

よって、リング状のパーツと、その中でロールに接する筒状の金属パーツをブレーキクリーナーなどで洗浄し、表面の潤滑油を脱脂してあげれば、ロール表面の滑りがなくなって、逆回転しない状態になります。

洗浄方法は、キッチンペーパーに洗浄するパーツを包んで、そこにブレーキクリーナーを吹き付けるだけです。そうすることで、パーツ表面の潤滑油成分が汚れとともに落ちてくれます。

ブレーキクリーナーを吹きつけた後の状態は写真のとおりで、リング状のパーツの中が結構錆びていた感じに見えますね。逆回転に錆は関係ないとは思いますが、購入後10年近くになるリールなので、致し方ないところでしょうか。

各パーツにブレーキクリーナーが十分馴染んだら、洗浄したパーツの表面に残った残留物などをキッチンペーパーで良く拭き取って洗浄は完了です。

6.逆回転制御を切り替え機構の破損と修復

問題のパーツが洗浄出来たらあとは元通りに組み立てていくだけですが、ここでトラブルが発生しました。

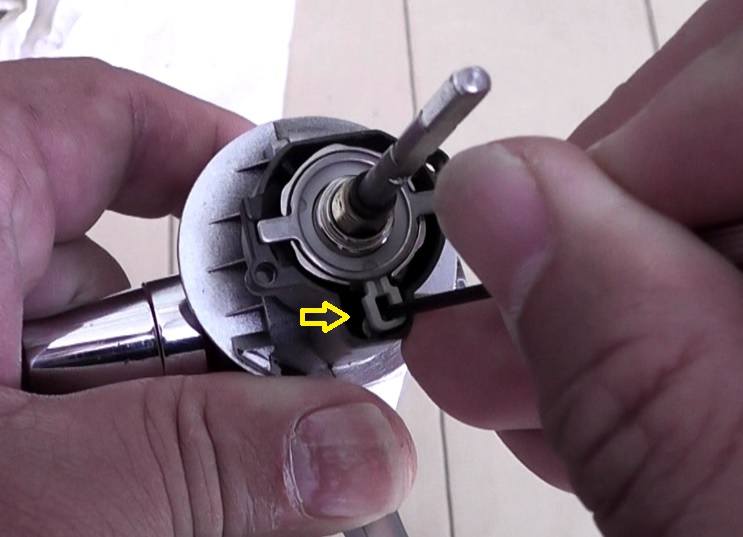

リールのスプール固定部の反対側には、「リールが正回転のみになる(逆回転しない)モード」と、「どちらにも回転する(逆回転する)モード」を切り替えるレバー(写真矢印部)があります。

このレバーが写真の状態(写真左側)にあれば、「リールが正回転のみする(逆回転しない)モード」で、右側にあると「どちらにも回転する(逆回転する)モード」になります。

構造的には、このレバーを左右に切り替えることで、前述の樹脂リングについていた輪っか状の突起が左右に動き、ロールの出っ張り量が変わることで、回転モードが切り替わるという構造になっているようです。(だんだんリール全体の構造が分かってきましたね)

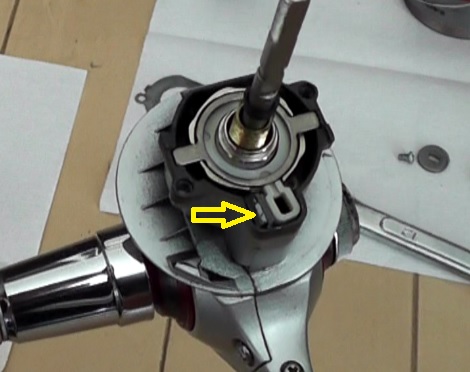

レバーを動かすことで、なぜ樹脂リングについていた輪っか状の突起が動くか?については、写真矢印部の樹脂の輪っかに、リール本体側から出ている2mmくらいの小さな”突起”が輪っかに嵌る構造になっており、その”突起”がリール外側のレバーと連動して動くことにより樹脂リングの輪っかを動かす仕組みになっていました。

しかしながら、今回は、樹脂リングの内部が錆びていた影響で、その”突起”の周りにも錆が付着し汚れていたため、それを精密ドライバーの先端で清掃しようとしたところ…その小さな”突起”が根元から折れてしまいました。。。(下写真の矢印部分にあった突起が折れてなくなっています。)

この状態では、逆回転制御モードの切り替えができないばかりか、逆回転が防止できません。(リールとして使い物になりません。)

私は長年、弱電機器の筐体設計をやっていたのでわかるのですが、CADで設計する部品は画面で拡大して設計するので、実際には小さな部品でも画面ではとても大きく映ります。そのCAD形状を元に、実際に部品を作成すると…想像していたよりも実物が小さくて、設計した形状が約に立たないということがよくあります。(CAD設計の初心者がやってしまいがちなミスですね。)

この突起の形状(サイズ)はまさにそれだと思われます。結論として、この重要な”突起”が小さくて弱すぎます。この辺が、最新のリールがどう改善されているか?わかりませんが、明らかに設計時の耐久性の考慮が不足してそうですね。

と、ダイワさんの設計を批判しても仕方がないので、リカバリーする方法を考えます。基本的に今までこのリールを使用してきた中で、逆回転が可能なモードで使用したことは一度もありません。であれば、逆回転しない状態で固定してしまっても全く問題はありません。

逆回転しないモードで固定してしまう方法としては、リングの輪っか部分を逆回転しない位置で固定してしまうことです。輪っか周りの隙間にスペーサーを入れて輪っかの位置を固定していきます。

まず準備したのは、プラバンで作成した写真のスペーサーです。(私のツメが汚い。。。)

1.5mmほどの厚みがあるプラバンを短冊状に切り出し、輪っかと接する部分に更に0.5mmのスペーサーを2枚貼りました。(スペーサー貼り付け部の総厚は2.5mmですね)

これ輪っか周辺の隙間に入れて、輪っかの位置をブレーキがかかる状態で固定してみます。

スペーサーを隙間に組み込んでリールの動きを確認すると、逆回転はしない状態にすることができました。しかしながら、ローラーの圧が大きすぎるのか?正回転の動きも鈍くなってしまいました。

結果としては、スペーサーの厚みが大きすぎたようですね。(写真の矢印部に輪っかを片側に寄せたスペーサーが入っています。)

追加した0.5mmのスペーサーを1枚剥がして確認してみますが、それでもまだ正回転時の違和感がなくなりません。

最終的には、追加で貼り付けた0.5mmのスペーサーを2枚とも剥がして、1.5mmのプラバンだけの状態にして組み込むと、逆回転を防止し、かつ正回転時の違和感もない状態に出来たので、その仕様を最終仕様としました。(なにごとも、ほどほどがちょうどいいということですねw)

結果として、リールがどちらにも回転できるモードにすることができなくなってしまいましたが、なんとかリールとして成立する状態にリカバリーすることが出来ました。

また、この辺のリールの構造が理解できたのは、今後に向けての収穫ですね。(詳細設計は製品によって違うと思いますが、大まかな設計思想はどのリールも大体同じでしょう。)

7.逆回転を修理したダイワ レガリスの組み立て

以上で、逆回転を防止するブレーキ部分の修理(清掃)と、破損させてしまった回転モード切り替え部分のリカバリーが完了しました。あとは、分解と逆の手順でリールを組み立てていくだけです。

スプールと一緒に回転するベールが付いた部品を装着するのに少し手間取りましたが、原因はリング内のロールでブレーキを掛ける写真の筒状パーツの向きが逆だったからでした。

この部品については、リング機構が見えた時点で興味がそちらに行ってしまい、分解前に取り付ける向きをよく確認していませんでしたので、やはり、分解前の確認作業は重要ですね。(しっかり写真を撮っておきましょう!)

組み込みが完了したら、ドラグを含めたすべての動きを最終確認して、本日の修理は完了です。(しっかり修理できました)

・ダイワ レガリスの逆回転を修理した感想

今回はダイワ レガリスを分解して、リールの逆回転防止構造を確認するとともに、逆回転を防止するブレーキ部分を清掃して修理を行いました。(清掃した部品はワンウェイクラッチと呼ぶらしいです)

リールの逆回転を防止(制御)する部分を分解したのは初めてですが、やはり私は機械いじりが好きなんでしょうね。初めて見る構造はとても興味深かったです。

しかしながら、修理の中で破損させてしまった逆回転制御モード切り替え箇所は、設計的にはかなりお粗末だと感じました。リールの基本動作に関する部分ではないので、それほど重要視していないのかもしれませんが、明らかに耐久性が不足している構造だと思います。

かの有名な「So○yタイマー」のように、一定期間使用すると壊れる設計では困ります。ダイワさんにはいつも大変お世話になっていますので、細部の設計も抜かりなくよろしく頼みます。

コメント