春です!タナゴが繁殖活動する季節が到来しました!タナゴの繁殖は産卵床となる二枚貝をいかに長期飼育出来るか?がポイントです。今回は、二枚貝を飼育するのに最適な屋外に、既存のタナゴビオトープの飼育水を利用した「稚魚&二枚貝飼育用サテライト水槽」を立ち上げました。下記リンクにて動画も公開していますので、興味がある方のご視聴をお願いします。

1.タナゴの繁殖-産卵床は二枚貝

タナゴ類はドブガイなどの二枚貝に卵を産み付けるという変わった習性をもつ魚です。二枚貝に産み付けられた卵は、二枚貝の中で孵化し、腹部のヨークサックの栄養で成長します。

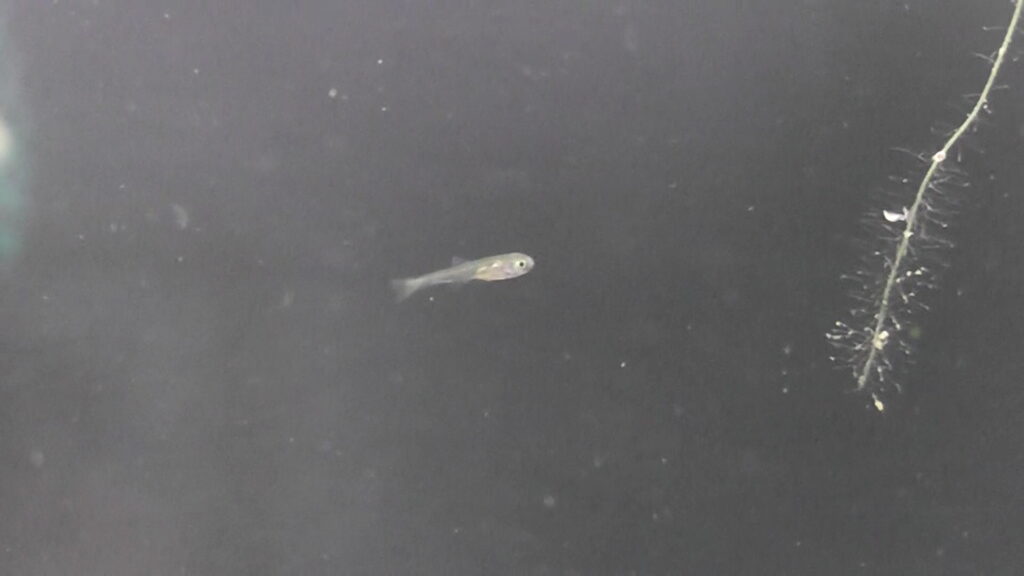

そして、産卵から三週間ほどたって自力でしっかり泳げるようになると、二枚貝の出水管を通って貝の外に飛び出します。(写真は浮上した日の稚魚です)

貝の外に出た稚魚は、既に自力で餌を捕食できる状態です。むしろ、ヨークサックの栄養を使い切ってしまっているので、すぐに餌を捕食しなければなりません。

よって、稚魚が☆にならずに成長させるためには、浮上したての小さな稚魚がすぐに捕食できるプランクトンなどの餌が飼育環境内に存在することがとても重要になります。

2.タナゴの産卵床-二枚貝の長期飼育は難しい?

タナゴは水質悪化などには比較的強い魚です。一見ドブに見えるような川にも生息していて、比較的容易に釣れたりします。

しかしながら、その多くが絶滅危惧種になっているのはなぜか?それは、護岸工事などで産卵床となる二枚貝の生息できる場所が極端に減ってしまったからだと言われています。

二枚貝は砂や泥の河底に潜って生息していますので、護岸工事などで河底がコンクリート化すると、十分に潜ることが出来ずに絶滅してしまうのです。

そんな二枚貝はアクアリウムでも飼育が難しいとされています。

捕食している餌は諸説ありますが、植物性のプランクトンという説が有力です。よって、屋外で飼育する場合は太陽光が植物性のプランクトンなどの発生を促進してくれるので、二枚貝も比較的長期に飼育することが可能となります。(我が家でも屋外ビオトープのドブガイは越冬することができています。)

逆に、屋内水槽で飼育する場合には、二枚貝の餌となる植物性のプランクトンが発生しにくいので、二枚貝は餓死して死んでしまうことが多くなります。

今までの屋内飼育では、屋外で作成したグリーンウォーターを定期的に二枚貝に与えるなどして対応してきましたが、やはり屋外水槽で飼育する程の効果は得られませんでした。二枚貝の長期飼育はタナゴ愛好家たちにとって永遠の課題です。

3.二枚貝にもタナゴの稚魚にも優しい屋外水槽

二枚貝は屋外飼育するのが良いのは前述の通りなのですが、やはり飼育するバラタナゴ類の美しい姿はビオトープで上から眺めるのではなく、屋内水槽で横から鑑賞したいです。

そして、二枚貝に産卵する一連の様子は、やはり間近で鑑賞したい!(写真は昨年の産卵の様子です。)その欲求を満たすべくいろいろと検討した結果、今年のタナゴ育成は下記の構成で対応することにしました。

- 屋内水槽:ニッポンバラタナゴの成魚を飼育し、二枚貝を投入して産卵を行う

- 屋外水槽:産卵後の二枚貝を飼育し、二枚貝から浮上した稚魚を育成する

まず、ニッポンバラタナゴが産卵するまでは産卵床となる二枚貝にも屋内水槽で過ごしてもらいます。(この間は二枚貝の餌となる植物プランクトンが不足する可能性が高いですが、そこは何とか我慢してもらいましょう)

そして、産卵が確認出来たら(3週間ほど経過したら)屋外水槽に移動してもらって、稚魚の浮上するまで(の3週間を)屋外水槽で過ごしてもらいます。同時に屋内水槽で食事がとれずに体力が消耗してしまった二枚貝を、稚魚が浮上するまで屋外水槽で過ごしてもらうことで回復させる作戦です。(このローテーションを繰り返します。)

また、浮上したての稚魚には、屋外水槽で自然発生する微生物(植物プランクトンやミジンコなど)を捕食してもらい、稚魚の餓死を防止します。机上の計画としては完璧ですね!(想定通りいけばですがww)

4.タナゴビオトープのサテライト水槽を作る

新設する屋外水槽にはそれほど大きな水槽を使用することはできませんが、水量が少ないと水質が悪化しやすくなります。また、二枚貝を飼育することを考えると底床を川砂にする必要がある(赤玉土などが使用できない)ので、水が循環していない環境ではバクテリアがうまく繁殖せずに底床がヘドロ化してしまうリスクがあります。

それらの問題を解決するために、新たに作成する屋外水槽は、既存のタナゴビオトープの飼育水を流れ込ませて循環させる”サテライト水槽”とします。タナゴビオトープの飼育水をサテライト水槽に少しだけ流し込んでビオトープと屋外水槽の飼育水を共有化して水質を安定化させるとともに、ビオトープ内で発生しているバクテリアをサテライト側に供給することで、底床のヘドロ化などを防止します。

ちなみに、既存のタナゴビオトープには活発過ぎて屋内水槽で飼育できなくなったヤリタナゴが飼育されていますが、そこには既にドブガイを投入していて、越冬して元気に過ごしています。二枚貝の飼育環境としては悪くない環境になっていると思われますので、その環境を可能な限り維持してサテライト水槽にも展開する作戦ですね。

また、今回新設するサテライト水槽は、屋外水槽になるので夏場などの水温管理には注意が必要です。全体を断熱材(スタイロフォーム)で覆って水温上昇対策とします。(上写真のような外観となりました)

5.ビオトープ飼育水をサテライト水槽と循環

ビオトープの飼育水をサテライト水槽に循環させる具体的な方法ですが、現在タナゴのビオトープでは、底面ろ過した飼育水をポンプで吸い上げて、ドライろ過槽に送り込む構成になっています。そのドライろ過槽からビオトープに戻る飼育水を分岐させてサテライト水槽に流し込むことで、サテライト水槽にビオトープの飼育水を送り込みます。

そして、サテライト水槽に流れて溢れた飼育水をオーバーフローで排出させてビオトープに戻すことで、飼育水を循環させるという構成ですね。

飼育水の分岐は写真のような感じで行います。既存のホース(エアコンの排水ホースを流用)とT字の塩ビ管を接続し、サテライト側に”わずかに”水を流します。(写真の上部に見えるプラスチック容器が自作のドライろ過槽で、その真下が既存のビオトープ。左側が新設した屋外水槽です。)

しかしながら、実際にホースとT字管を接続して水を流してみると…わずかな角度変化で水が流れなくなったり、逆に流れ過ぎてしまったりで調整が難しいです。サテライト水槽にはタナゴの稚魚を飼育しますので、水が大量に流れ込み過ぎるとオーバーフローで稚魚も排出されてしまいます。

そこで”わずかな”水を安定的にビオトープ側に分岐させるために、T字管の中にウォールマット(綿)を仕込み、ウォールマットに浸透した水のみがわずかにサテライトに流れ込むような構成としました。(我ながら名案でした。)

なお、サテライト水槽側のオーバーフローは、写真のような構成としました。水槽の側面にドリルで穴を開け、ネジ付きのL字型塩ビ管を固定します。そうすることで、水面がL字型塩ビ管の上面を超えたらオーバーフローで水が流れ出る仕組みです。

また、塩ビ管の入口は、ルーターですり鉢状に加工して水が流れ込みやすくし、稚魚がそこから流れ出ないようウォールマットを入れて、飼育水だけが流れていく構成としました。(ウォールマットは定期的に清掃し、目詰まりを防止します。)

全体のセッティングが完成したらビオトープのポンプを作動させます。屋外水槽(サテライト)に流れ込む水量、及び屋外水槽からオーバーフローでビオトープに戻ってくる水の量は「2滴/秒」くらいの感じで、稚魚が育成する水槽としてはイメージ通りの水量です。今後、ウォールマットの状態などで、流量が変化してしまう可能性はありますが、その辺は適宜調整して対応したいと思います。

・繁殖用屋外サテライト水槽を立ち上げた感想

今回は、今年のタナゴ繁殖計画を明確にしてサテライト水槽を立ち上げました。二枚貝たちには、屋内水槽で産卵を待つ間は餌のない状態で耐えてもらうしかないですが、産卵さえ上手く行けば、理論的には二枚貝にも稚魚にも優しい育成環境が作れたと思っています。今年はたくさんのニッポンバラタナゴを繁殖させて、来年以降、生体を追加する必要がない状態にしていきたいですね。

ただ、新設した屋外水槽は断熱材(スタイロフォーム)に覆われて外観がいまいちです。お庭に設置するものは家族の賛同を得ることも大切ですので、水槽の前に新たな植物(写真手前のヒイラギ)を購入してきて植えてみました。少しは違和感なくなったかな?w

コメント